예나 지금이나 인간관계에서 가장 문제가 되는 것은 신뢰인 것으로 보인다. 역사 속 왕가에서는 아버지가 아들을 못 믿어 죽이려고 하거나, 아들이 아버지를 죽이고 임금이 되는 예를 어렵지 않게 찾을 수 있다. 하물며 남에게 있어서랴! 그래서 나온 것이 검(檢)이다.

종이가 없던 시절에는 나무나 대나무를 얇게 쪼개 대략 폭 0.5~ 1.5cm, 길이 20~50cm로 만들고 납작하게 깎았는데, 나무로 만든 것은 목간(木簡), 대나무로 만든 것은 죽간(竹簡)이라고 한다. 그것에 세로로 글을 써서 발처럼 끈으로 묶은 것이 책(冊)이다. 그리고 그것을 두루마리로 말아서 많은 양을 높이 모셔둔 것이 전(典)이다.

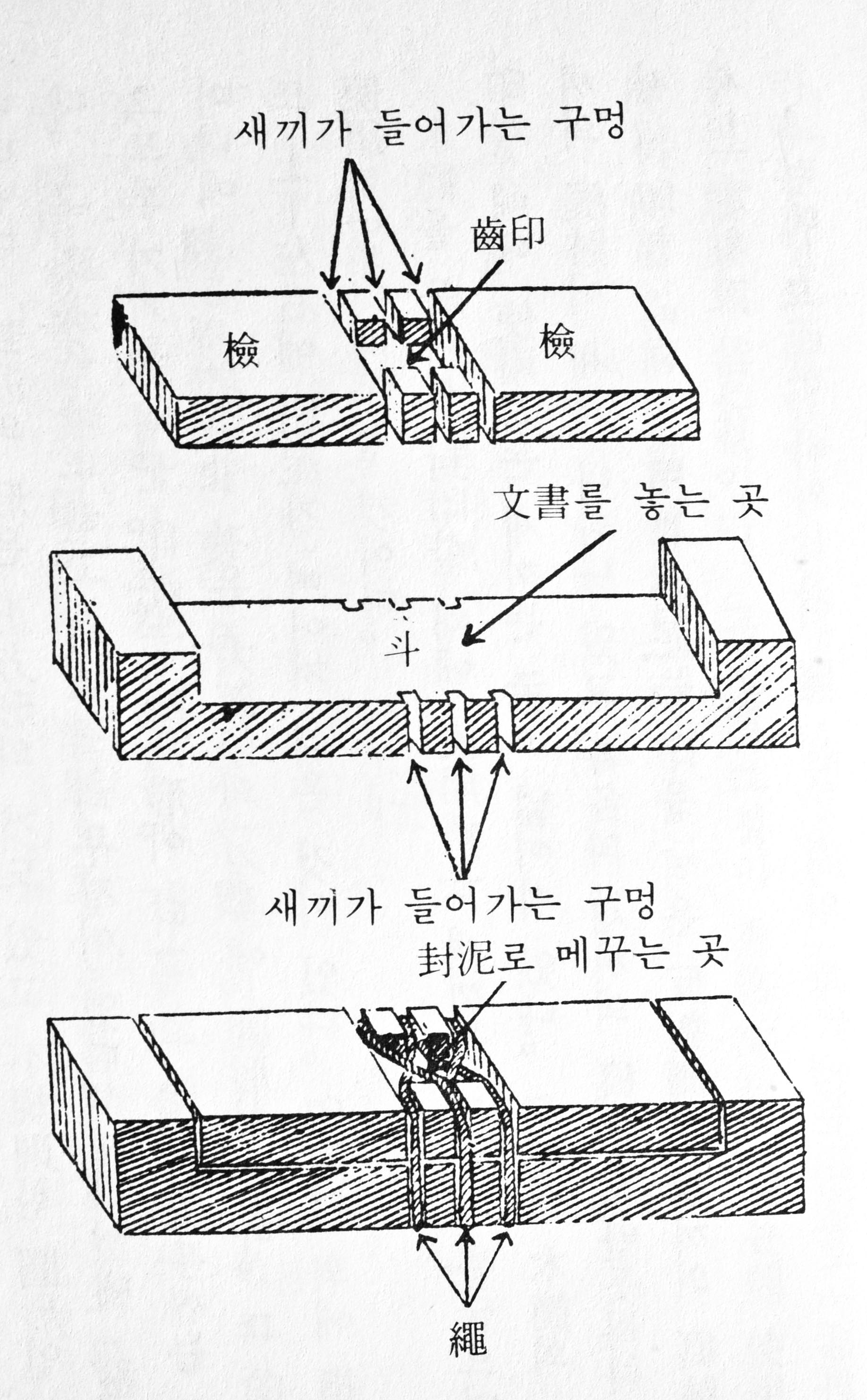

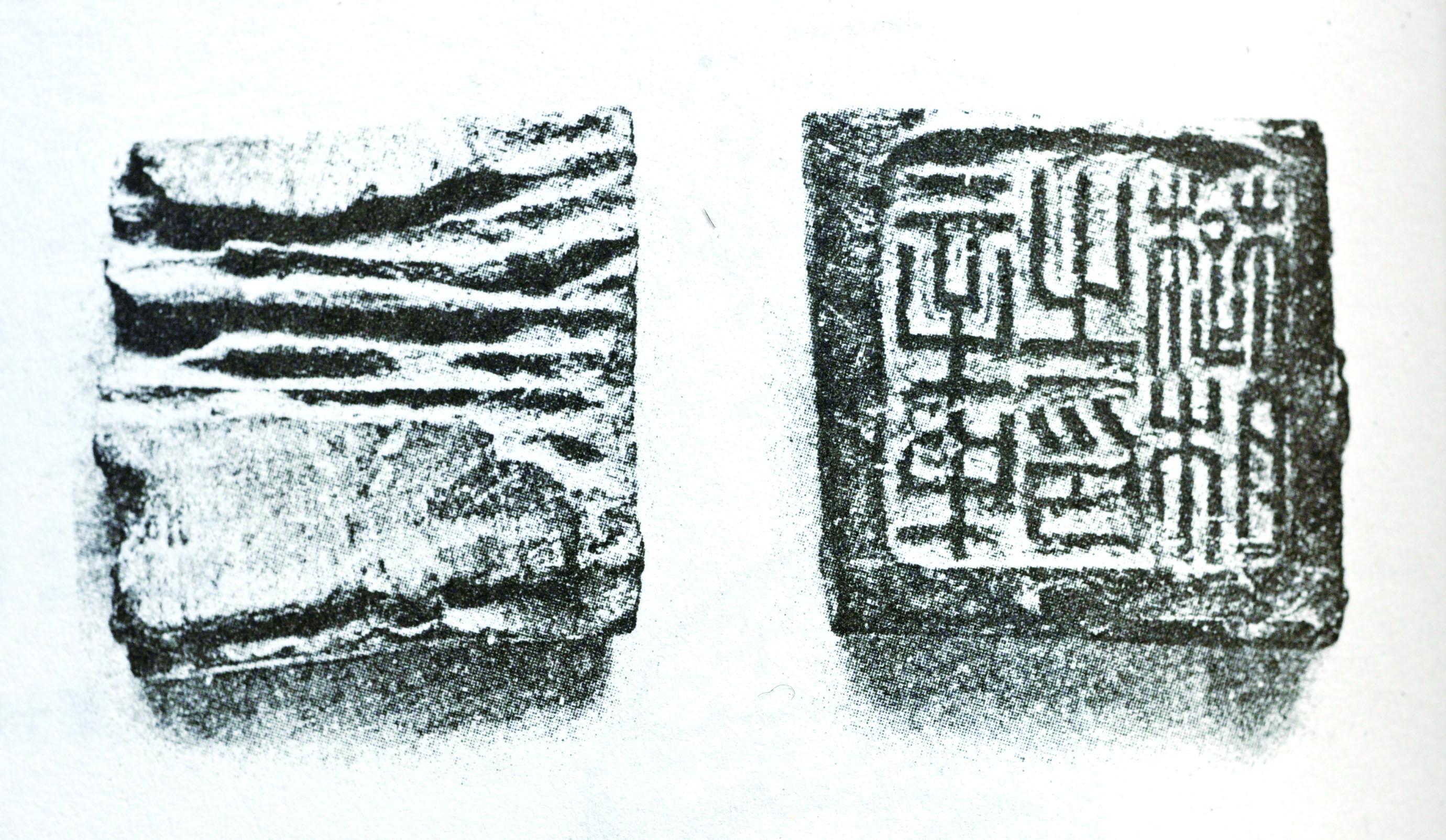

문제는 공문서나 편지글이었다. 이것은 다른 사람이 보아서는 안 될 내용을 품고 있어서 보안이 무엇보다도 중요했던 것이다. 그래서 그림처럼 나무를 ‘凵’모양으로 팠는데 그것을 ‘두(斗)’라고 했다. 그 사이에 목간이나 죽간을 넣고 그 위에 그 사이에 들어가는 판 하나를 얹고 받는 사람의 이름을 적었는데, 이 덮는 판이 검(檢)이다. 검에는 끈을 묶을 수 있는 홈을 파고 검을 얹고 받는 사람의 이름을 쓴 다음 끈으로 묶는다. 그리고 끈이 모이는 곳에 진흙을 바르고 그 위에 인장을 누르면 진흙이 밀려나면서 인장에 눌린 자국이 나타나는데 이것이 ‘봉니(封泥)’다. 그리고 그 진흙을 말려서 당사자가 아니면 풀어볼 수 없게 만들었는데 현재 실제의 인장은 전해지지 않지만, 이 봉니는 상당한 양이 전해지고 있다. 그리고 신분에 따라서 진흙의 색도 자색, 청색, 금색 등 달리 사용했다.

후한시대에 채륜이 종이를 발명하면서 거의 모든 공문서가 종이로 바뀌었고 따라서 봉니도 사라졌다. 다만 인장을 날인하는 인주의 색이 붉은 것은 아마도 진흙의 자색을 따른 것이 아닌가 추정한다.

따라서 검(檢)은 이후 ‘봉하다, 검사하다, 조사하다, 생각하다’ 등의 뜻으로 쓰여 ‘검문(檢問), 검사(檢査), 검색(檢索), 검역(檢疫), 검인(檢印), 검토(檢討), 부검(剖檢), 점검(點檢), 특검(特檢)’ 등 수많은 용어를 낳았다. 정리하자면 ‘검(檢)’에는 인장이 진흙에 찍힌 자국인 ‘봉니(봉니)’로, 종이에는 ‘인장(印章)’에 인주를 묻혀 직접 찍어 신뢰의 증표로 사용했던 것이다.

원용석 (한국전각학연구회 이사)