무엇 하나 특별할 것 없는 내가 유일하게 가지고 있는 재능이 있다면, 그것은 바로 ‘포기’다.

나의 재능은 일찍이 나타났다. 제일 먼저 포기한 것은 수학이었는데, 그게 바로 초등학교 때였다. 나는 어려서부터 셈을 어려워했다. 지금까지도 사칙연산으로 암산하는 것을 어려워하니 그 부분에 대해서는 더 말할 것도 없다고 본다. 숫자만 보면 어지럽고 머리가 띵했다. 부모님께 말씀 드렸더니 생각보다 진지한 표정을 지었던 기억이 난다. 하지만 아버지께서는 웃으며 “날 닮아서 그래”라고 말씀했다. 그 뜻을 이해하지 못하고 어리둥절해 하던 나에게 공책 두 권을 주셨다. 아주 낡은 갈색 공책이었다. 펼쳐 본 공책 속에는 수많은 시들이 적혀 있었다. 당시 ‘시’라는 것을 잘 알지 못했던 나에게는 상당히 어려운 글들이었지만 멋들어지게 쓰인 글자들이 내 마음을 사로잡았다. 내가 받은 것은 두 권뿐이지만 춘천으로 이사 오기 전에는 그런 공책이 수십 권도 넘게 있었다고 말씀하셨다.

“어쩌면 네가 나를 닮아서 그런 건지도 모르겠다.”

나는 그 말을 듣고 기뻤다. 당시 초등학생이었던 나의 우상 1위는 이순신 장군이었고, 2위는 아버지였다. 어째서 1위가 아버지가 아니었는지는 모르겠지만, 내가 존경하는 사람에게 ‘닮았다’라는 얘기를 듣는 것은 굉장히 기분 좋은 일이었다.

나는 아버지가 될 수 없었지만 닮고 싶은 욕망은 점점 커져만 갔다. 시가 무엇인지도 모르면서 하루 종일 두 권의 공책을 읽고 다녔다. 스무 번 쯤 읽었을 때 교실 뒤 쪽에 배치된 책장에 눈이 갔다. 아버지의 노트를 통해 글자에 흥미가 생긴 초등학생에게 책장은 마치 보물창고와 같이 느껴졌다. 책장은 분실이나 훼손의 우려가 있어 자물쇠로 잠겨 있었는데, 담임선생님한테 이야기하면 열어서 원하는 책을 꺼내 읽어볼 수 있었다. 나는 괜히 무언가 어려워보이는, 그러니까 제목에 내가 모르는 단어가 있는 책을 집어 들었다. 《나의 라임오렌지 나무》, 내가 처음으로 읽어본 소설이었다.

아버지의 공책처럼 멋들어진 글자는 없었지만 소설 속 이야기는 나를 독서의 세계로 빠뜨리기에 충분했다. 쉬는 시간마다 틈틈이 읽다가, 그 모습을 보고 기특하게 생각한 선생님이 대여를 해주겠다는 말씀에 두세 권쯤 들고 신나게 하교를 했다. 나는 잠을 설치며 늦은 시간까지 방에서 책을 읽었다. 그리고 다 읽은 책은 꼭 베게 밑에 두고 잠을 청했다. 그렇게 잠이 들면 책 속의 주인공이 되는 꿈을 꿀 것만 같았기 때문이었다.

내가 중학생이 되어서 포기한 것은 운동이었다. 같은 반 친구들과 어울리고 싶다는 이유로 운동장을 열심히 뛰어다녔다. 그러나 몸이 무거운 편이었던 나는 조금만 뛰어도 헐떡거렸다. 운동신경도 없어서 넘어지기 일쑤였고, 하루 종일 뛰고 나면 녹초가 되어 책을 읽을 엄두가 나질 않았다. 그렇게 근육통과 자잘한 상처들로 고생하기를 몇 번, 대여를 해놓고 쌓여만 가는 책들을 보면서 이런 생각이 들었다.

‘책이 좋으면 책을 읽으면 되는 게 아닐까. 나는 운동보다 책이 좋은데.’

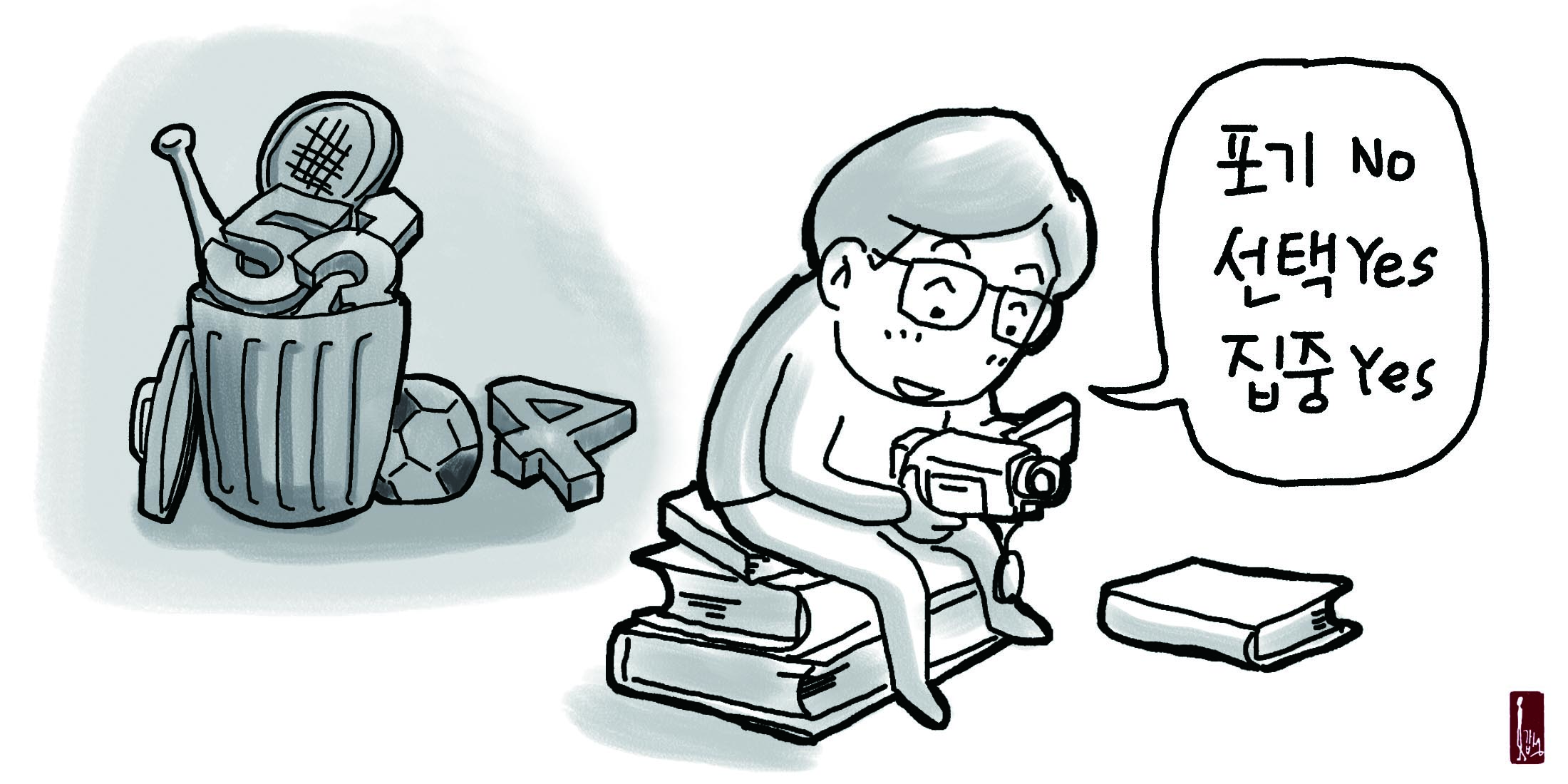

나는 그렇게 운동을 포기했다. 내가 좋아하는 것을 두고 굳이 다른 것을 해야 하는 이유를 찾을 수 없었기 때문이었다. 둘 다 적당히 해보는 것이 어떨까 생각도 했지만, 그런 것은 내키지 않았다. 둘 다 적당히 하는 것보다는 하나를 선택해서 끝을 보고 싶었기 때문이었다. 다음 날부터는 운동장 대신에 학교 도서관을 다녔다. 그간 운동으로 낭비(?)한 시간들이 아까워 더 필사적으로 읽었다. 그렇게 읽다보니 무슨 내용인지 모르고 읽은 책들도 많았다. 하지만 어떤 책이든지 반드시 끝까지 읽었다. 그러고 나면 무언가가 몸에 가득 채워지는 느낌이 들었기 때문이었다. 그것은 운동 후 가졌던 근육통과는 비교도 할 수 없게 좋았다. 또한 다 읽은 책을 덮고 내용을 되짚고 있을 때 서서히 찾아오는 여운은 말로 설명할 수 없었다.

중학교 3학년 때 쯤에는 직접 글을 쓰기 시작했다. 주로 쓰는 글은 소설이었는데 당시 해본 적도 없는 로맨스라거나 운동을 못하는 중학생이 이계에 떨어져 무림고수가 되는, 지금 다시 보면 불태워 버리고 싶은 그런 내용이었다. 그래도 그 당시 친구들에게 나름 인기 있는 소설이었다는 것은 지금 생각해봐도 의문이다.

수학과 운동을 포기하고 고등학교에 올라오면서 포기는 서서히 재능이 되어가고 있었다. 예를 들자면 나는 수학을 포기하고 독서를 선택한 덕분에 공부를 크게 하지 않아도 언어 성적이 좋았다. 그 덕분에 남들이 언어에 투자하는 시간에 영어와 사회탐구 영역을 공부하면서 괜찮은 성적을 내기 시작했다.

하지만 원하는 대학교를 가기에는 수학성적이 너무도 낮아, 학생기록부에 한 줄이라도 더 남겨보기 위해 방송부에 가입했다. 하지만 이 동아리는 고작 학생기록부가 아니라 나의 인생에 한 획을 그었다. 솔직히 열심히 할 생각은 없었다. 그냥 대충 하다가 묻어갈 생각이었는데, 학교에서 방송부를 대하는 태도가 이상하리만큼 좋지 않았다. 알고 보니 졸업했던 선배들이 굉장히 불량했던 모양이었다. 괜히 오기가 들었다. 마치 내가 어떤 영웅처럼 이 동아리를 구원해주고 싶었다. 지금 생각해보면 왜 그런 생각을 했는지 모르겠다. 동아리 활동 때문에 야간자율학습을 빠진다고 혀를 차던 선생님들 때문일 수도 있었고, 뒤에서 비아냥거리던 학생들 때문일 수도 있었다.

하지만 나는 수학으로 떨어진 성적 때문에 공부를 더 열심히 해야 하는 상황이었다. 만약 영웅이 되고 싶다면 지금보다 몇 배는 더 동아리 활동을 해야 했다. ‘그럼 자연스럽게 성적은 떨어지겠지’라는 생각이 들자 고민이 됐다. 동아리와 성적, 결국 고민 끝에 내린 답은 간단했다. 어차피 둘 다 포기할 수 없다면 포기하지 않는 것이 맞다고 생각했다. 쉽지는 않겠지만 어려울 것도 없어보였다. 다행히 나와 뜻이 맞는 부원들이 많은 것도 한몫 했다. 우리는 정말 열심히 했다. 몸은 힘들었지만 그만큼 얻는 소득도 컸다. 점점 방송부에 대한 평판도 좋아졌다. 축제 때 상영된 영상이 기대 이상의 호응을 얻은 것이 컸다. 우리는 학교 축제 때 40분 정도의 시간을 할당 받았는데, 다음 년도에는 하루를 전부 내어준다는 얘기를 들을 정도로 성공했다. 성적도 상당히 올랐다. 나는 약 300명 중 중간쯤에 해당하는 성적이었는데, 학년이 끝날 때쯤에는 60등 안에 들었다. 참 신기한 일이었다. 그리고 꿈만 같았던, 정말 행복했던 순간들이 이어졌다.

고등학교 생활 동안 동아리의 명성과 성적 중 어느 하나도 포기하지 않고 둘 다 쟁취한 것 같지만 사실은 그게 아니다. 포기한 것이 있었다. 내가 포기한 것은 잠이었다. 당연한 소리겠지만 잠을 잘 수가 없었다. 학교생활을 하면서 동아리 활동을 하다보면 자연스럽게 밤을 새고 등교하는 일이 허다했다. 졸지 않기 위해 커피를 마셨고 하루에 열 잔 가까이 마셨던 적도 있었다. 하지만 나는 그게 대단한 일이라고 생각하지 않았다. 겸손을 떠는 것이 아니다. 무언가를 선택하기 위해서는 반드시 다른 무언가를 포기해야 한다는 것을 일찍이 알았기 때문이었다.

나는 영상 관련 전공으로 대학교를 입학했고, 졸업 후 미디어 강사를 하고 있다. 당연히 영상 제작과 관련된 일을 하게 될 줄 알았는데, 우연히 시작한 교육일이 적성에 맞아 3년 가까이 하고 있다. 그렇다고 해서 영상제작을 포기한 것은 아니다. 지금의 나는 고등학생 때의 나보다 훨씬 욕심이 많다. 그 때는 고작 두 개였지만 지금은 셀 수도 없다. 하지만 그만큼 포기했다. 안정된 직장, 주위 사람들의 시선, 인간관계 등등. 하지만 후회가 되거나 아깝지 않다. 내가 선택한 것들은 그런 것들을 포기하더라도 절대 놓고 싶지 않는 것들이니까.

지난 경험 동안 나의 재능을 통해 내가 알게 된 사실은, ‘포기’는 ‘선택’의 또 다른 말이라는 것이다. 그것도 그냥 선택이 아니라 ‘좋은 선택’의 또 다른 말이라고 생각한다. 무언가를 포기한 만큼 좋은 선택을 할 수 있기 때문이다. 나는 앞으로 더욱 나의 재능을 갈고 닦을 생각이다. 내가 선택한 무언가를 얻기 위해서, 다른 무언가를 미련이나 후회 없이 포기할 수 있도록.

이기종(27·석사동, 강원미디어협동조합 미디어 강사)