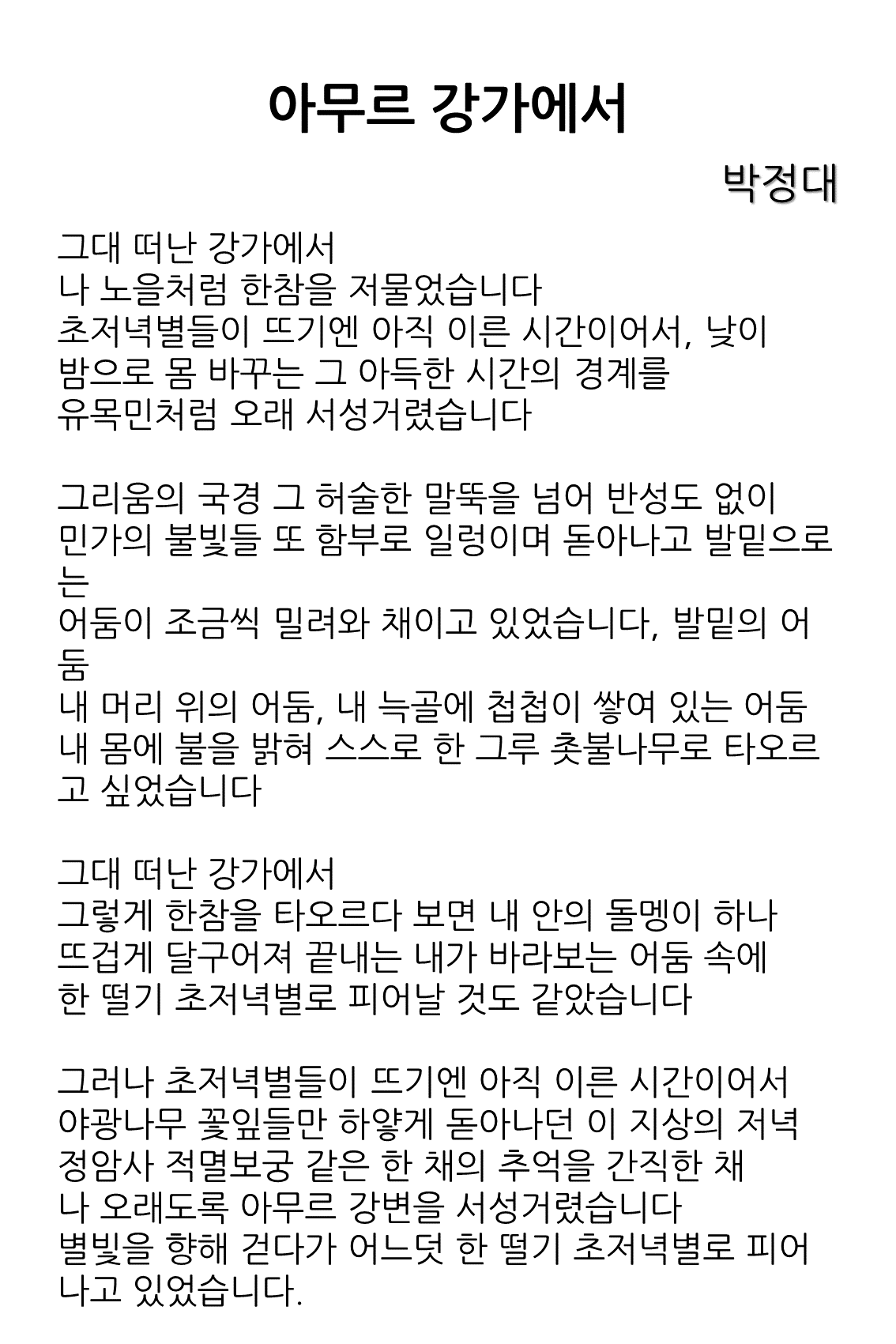

아무르 강은 몽골과 중국과 러시아에 걸쳐있는 아주 긴 강이다. 아무르강은 국적도 국경도 없다. 화자의 말에 의하면 아무르 강엔 국가의 국경은 없지만 ‘그리움의 국경’이 있고 ‘그리움의 국경 그 허술한 말뚝’을 넘으면 어둠만이 있다는 거다.

도대체 화자에겐 어떤 사연이 있었기에 늑골까지 어둠이 쌓이고, 몸에 불을 밝혀 한 그루 촛불나무로 타오르고 싶었던 걸까? 애인이 아무르강에서 투신자살이라도 한 걸까? 알 수 없다. 단지 슬픔만 초저녁별처럼 영롱하다.

한 번도 못 가본 아무르강을 그리워하게 하다니 문장의 주술이다. 하지만 아무르강엔 쉽게 갈 수 없다. 국경을 넘어야 하기 때문이다. 일단 정암사 적멸보궁에 가야겠다. 내게도 ‘정암사 적멸보궁 같은 한 채의 추억’이 있는지 알아봐야겠다.

정현우 (시인)

정현우 (시인)

chunsaram@daum.net