1980년 이른바 ‘서울의 봄’ 당시 단국대 총학생회장 후보로 나갔을 때였어요. 계엄령이 내려지기 전이었는데, 그해 5월 교내시위를 하던 중 얼굴도 모르는 진압군에게 끌려가 얼마나 맞았는지 몰라요. 죽은 줄 알고 아마 나를 하수구에 버리고 갔는데, 그걸 누군가 업고 병원에 데려다 준 덕에 살아났어요.”

그의 의식이 돌아온 것은 그해 9월이었다. 기적처럼 깨어난 병원, 병실을 지키던 것은 계엄군이었고, 일주일에 단 5분의 면회시간을 위해 어머니는 타들어가는 가슴으로 그를 기다릴 수밖에 없었다. 1년 후 제적처리 당한 학생들을 정부는 복학시켰고, 잃어버린 기억들과 현실을 다시 익혀가며 어렵게 공부를 마쳤다.

후유증은 대단했다. 깨진 두개골을 메운 것은 플라스틱 조각이었고, 목숨을 살리는 것마저도 힘들었던 수술에서 시신경과 청각을 한 쪽씩 잃어야 했다. 어쩌다 겨우 대문 밖을 나서면 균형감각을 잃어 넘어지거나 집으로 돌아오는 길이 기억이 나지 않아 곤욕을 치르곤 했다. 몸으로 맞설 수는 없었지만 가슴 속 뜨거운 저항의식은 식지 않았다. 그것을 기억하고 나름의 정의를 실현하기 위해 그는 시인의 길을 선택했다.

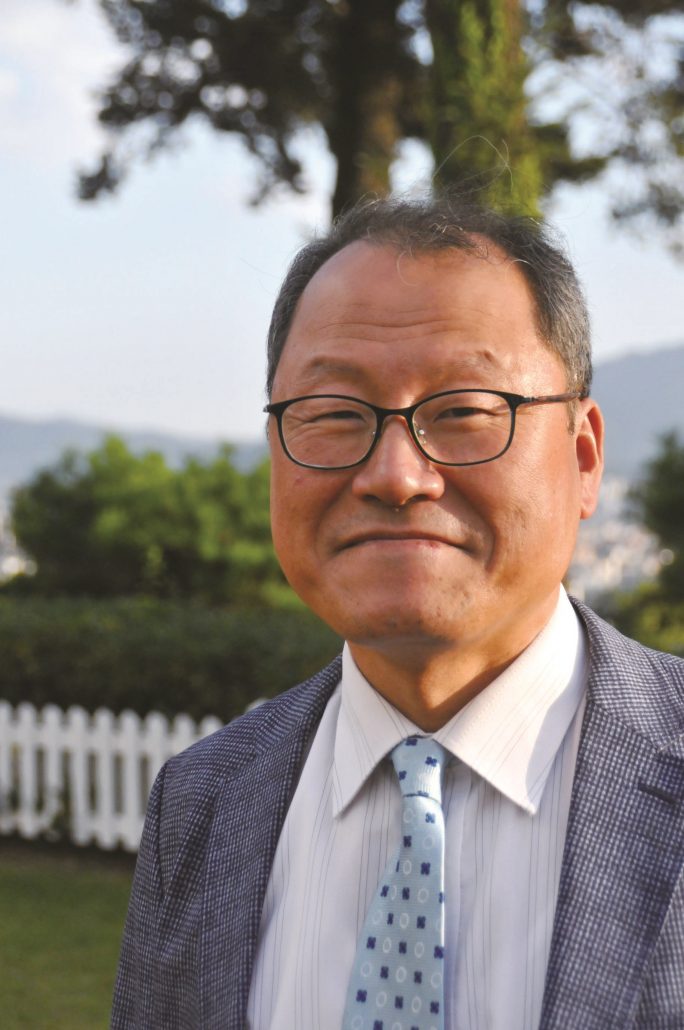

김홍주(59) 시인은 1983년이 돼서야 대학을 마칠 수 있었다. 그는 은사님의 배려로 강릉으로 내려가 교편을 잡았다. 4년 뒤인 1987년, 모교인 성수고에서 그를 불러주어 다시 춘천으로 돌아왔다. 교단에 서있는 것도 그리 만만한 일은 아니었다. 학생들 앞에서 까무룩 정신을 놓고 쓰러지기도 했다. 그럴 때마다 그를 일으켜 세운 것은 시였다. 시는 이제 그의 생명줄과 같았다.

첫 시집 《시인의 바늘》은 민중시로 가득하다. 부조리와 부당함이 가득한 세상과 민중을 잇는 바늘이 되어야겠다는 다짐을 제목으로 넣었다. 그리고 두 번째 시집은 멀쩡한 아들이 하루아침에 망가졌다가 다시 두 발로 서는 날까지 모진 고생을 감내한 어머니를 생각하며 사모곡으로 채웠다. 《어머니의 노래에는 도돌이표가 없다》는 눈물 마를 날 없었던 어머니가 결국 파킨슨병을 얻어 힘겨운 투병생활을 마치고 하늘의 품으로 돌아간 시간들을 담아냈다. 그것은 그의 현재였다.

그리고 최근 세 번째 시집 《흙벽치기》를 출간했다. 비틀거리는 자신을 묵묵히 옆에서 지켜온 아내와 흙벽으로 집을 만들어 그 안에서 행복하게 살고 싶은 바람을 담았다.

묵묵히 그의 곁을 지켜온 아버지가 수집해 온 자료들을 제출해 그는 민주화운동 피해보상금을 받았다. 지금은 그 보상금을 털어 인도에 학교를 짓고 있다.

“계속 글을 써야겠지요. 그게 제가 제 힘으로 할 수 있는 정의로운 행동이니까요.”

김애경 기자