몽테뉴의 《에세Essias》 제1권 31장 〈식인풍습에 대하여〉에는 1562년에 루앙에서 열두 살짜리 왕 샤를 9세를 만난 브라질 원주민들의 이야기가 있다. 누군가가 그들에게 무엇이 가장 인상적이었는지 물었고 그 대답 가운데 하나는 대략 이러했다. 턱수염을 기른 건장하고 무장까지 한 성인 남자 여럿이 어린 왕을 둘러싸고 굽실거리고 있던데, 차라리 자기들 중 하나를 왕으로 뽑아 나라를 맡기는 게 더 낫지 않을까. 한낱 어린애에게 명령하게 하고 복종하다니! 참, 해괴망측하다.

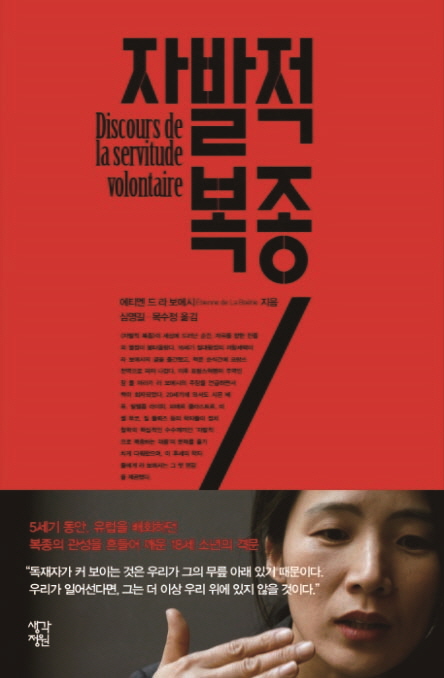

누군가처럼 나도 이 대목에서 에티엔 드 라 보에시Etienne de la Boéti(1530-1563)의 《자발적 복종》(심영길·목수정 옮김, 생각정원)을 떠올린다. 16세기 중엽, 전제군주가 폭동을 진압하는 무자비한 참상을 보며 쓴 팸플릿 형태의 이 책은 도처에 깔린 ‘자발적 복종’을 다룬다. 그리고 지배하려는 욕망뿐이 아니라 복종하려는 욕망도 사람에게는 있는 것 아닌가 질문을 던진다.

“독재자와 싸울 필요는 없다. 민중이 독재자에 대한 굴종에 동의하지 않으면 독재자는 스스로 무너진다. 그에게 아무 것도 주지 않으면 된다…우리는 민중 스스로가 자신을 방치하고 비탄의 수렁에 빠지도록 놔두는 것을 본다. 굴종을 멈추면 그것으로 일단락된다. 민중은 흔히 자발적으로 굴종을 택하고 스스로 자신의 목을 자른다. 노예가 될지 자유인이 될지를 선택하는 것은 민중 자신이다…인간은 본질적으로 자유로운 존재이며, 또한 그 상태로 계속 존재하길 희망한다. 그러나 그 본성이라고 하는 것은 교육이 우리에게 미친 영향을 받아들이면서 매우 자연스럽게 형성되는 것임을 잊어서는 안 된다. 인간이 지니는 모든 것들의 문제는 자연스럽게 타고난 것처럼 보이지만 단지 타고난 본성이 그러할 뿐, 이후 사람이 갖추게 되는 성품은 교육과 양육방식에 의해 길들여지는 것이다. 우리는 여기서 자발적 복종의 일차적 근거가 습관이란 사실을 발견한다. 그것은 마치 말이 길드는 과정과 같다. 말에 재갈을 채우면 처음에는 재갈을 물어뜯다가 나중에는 익숙해져 재갈을 갖고 장난질한다. 말에 안장을 얹으면 처음에는 격렬하게 반항하지만 시간이 흐르면 자신을 짓누르는 무거운 장비와 장신구를 뽐낸다.”

바르셀로나, 성 가족 성당 <수난의 문> 쪽 조각(일부). 임남기 사진(2018)

최근의 ‘미투’ 사태를 보며 ‘올 것이 왔다, 차제에 다 까발려 몽땅 털고 새롭게 가자’는데 전적으로 동의하면서도, ‘가해자’에 대한 전인격적 파멸까지 마다 않는 가차 없는 징치(懲治)만으로 ‘피해자’의 상처가 아물지, 다시는 이런 일이 벌어지지 않을지, 미묘하기 그지없는 섹스/젠더 영역에 대한 새로운 패러다임이 만들어질지 나는 의심스럽다.

‘가해자’들의 짓거리는 입에 올리기도 싫지만, 어느 대학의 한 학과 학생들 전체, 어느 도지사의 정무비서까지 포함된 ‘피해자’들에게서 나온 “그는 왕이었다”는 한결같은 반응에 나는 당혹했다. 도대체 그동안 학교에서 시민교육을 어떻게 시켰단 말인가. 도대체 우리가 관습·관행이라는 이름으로 시민들을 어떤 구렁텅이에 처박았단 말인가. 누군가에게 피해를 주지 않는 것은 물론 누군가가 저지르는 악에 능동적으로 대처해 피해당하지 않도록 지금껏 시민교육이 이뤄지지 않고 있었단 말인가.

며칠 전 바르셀로나 가우디의 ‘성 가족 성당’에 다녀왔다. “모두 가방은 앞으로 매세요, 아니면 그것은 소매치기의 것입니다.” 소매치기는 다 소탕하니 염려하지 말라는 게 아니라 알아서 소매치기 당하지 말라는, 자기 것은 자기가 챙기라는 경고였다. 영혼을 구원 받으려고 들어서는 ‘성지(聖地)’ 입구에서 듣는 첫 번째 말씀치고는 참, 뜻 깊었다.