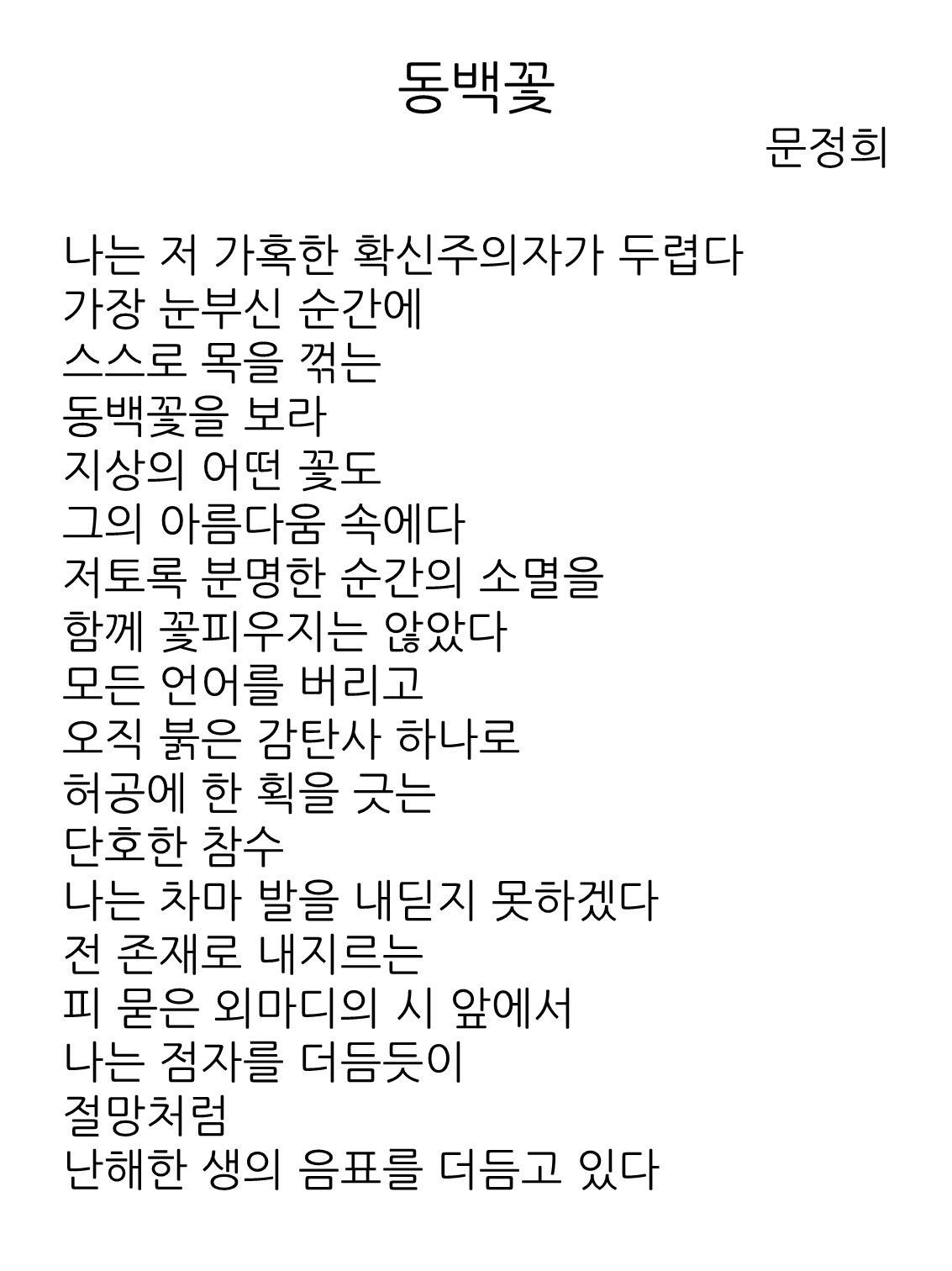

죽음에도 모습이 있다. 벚꽃 같은 죽음이 있고, 목련 같은 죽음이 있고, 동백 같은 죽음이 있다. 죽음이 유보된 이 시대에 아마도 대부분은 목련같이 생을 마감하리라. 내가 본 가장 황홀한 죽음은 보문사 앞바다에 시뻘겋게 곤두박질치던 석양의 그것이었다. 너무도 뜨겁고 장엄하여 20대 젊은 영혼을 다 데었다. 눈물범벅이 되어 검은 바다가 손아귀를 뻗어 제 품 안으로 끌어들이려 할 때까지 나는 넋을 놓고 앉아있었다. 왜 그랬을까?

동백도 잎사귀 속에 묻혀있을 때보다 흰 눈 위에 떨어져있을 때가 더 붉다. 너무도 뜨겁고 처연해 깊이 아리다. 동백처럼 가장 눈부신 순간에 생을 접은 수많은 천재들, 이상도 유정도 소월도 죽어서 더 뜨겁다. 영원히 뜨겁다. 전 존재로 내지르는 치열한 삶의 후광이 보는 이를 빨갛게 물들인다. 하지만 범인의 죽음은 시점이 아니라 자세인 것 같다. 촛불처럼 오롯이 사위어가는 죽음? 잘 살아야 잘 죽는다. 어찌 죽어야 할까, 어찌 살아야 할까. 절망처럼 난해한 생 앞에서 오늘도 그날처럼 막막하다.

송병숙 (시인)

chunsaram@daum.net