춘천은 물로 둘러싸여 있어 어디서든 크고 작은 다리를 건너야 다다를 수 있다. 호수가 많은 도시는 안개와 직결된다. 그래서 춘천은 모두가 안개의 친척들이다. 또 수도권에서 가까운 춘천은 옛날부터 청춘들의 낭만이자 로맨스다. 경춘선은 젊음의 호기심과 열정, 두근거림을 싣고 오가며 그때마다 물은 꿈과 사랑을 애틋하게 품었을 것이다.

그렇다면 물 밖에 사는 시인들이 시 속에서 바라본 춘천으로 들어가 보자. 시인은 춘천을 어떻게 노래했을까? 춘천은 또 시인에게 무엇이었을까?

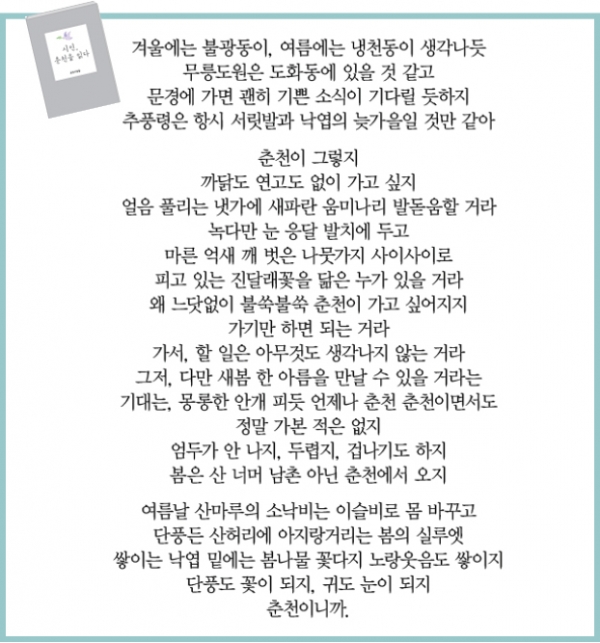

《춘천, 마음으로 찍은 풍경》에서 유안진 시인은 말했다. “춘천은 미지의 그곳이었고 새롭고 낯설어 늘 가슴 설레게 하는 그곳이었다. 어느 날 문득 춘천이라는 이름이 나를 사로잡았고, 내 혼을 기습 점령해버린 것도 같았다.”

물 바깥의 시선 속에서 만나는 춘천은 그런 곳이다. 춘천이니까 가을도 봄이고, 노랑웃음도 쌓이고, 까닭이나 연고 없이도 그냥 그리운 것이다. 와보지 않았거나 와보았거나, 사랑과 낭만과 추억이 흘러넘쳐야 한다. 춘천이니까.

사계절 내내 봄이 흐르는 물 안의 도시 춘천. 물 밖의 낭만적인 시선, 현실과 부대끼는 물 안의 감성에는 분명 차이가 있다. 그러나 봄내에서는 일찌감치 문학이 알을 낳고 산란하고 방류되고 또 회귀했을 것이다. 오롯이 근현대 문학사에서 수많은 작가가 배출되고 수많은 명작의 배경이 되지 않았던가.

겹겹의 골짜기에서 물이 모여든다. 그리고 물의 정거장 호수에서는 수많은 비밀들이 날마다 안개처럼 피었다 사라진다. 이야기는 그렇게 생성되고 소멸하며 흘러가는 것이다. 그래서 춘천은 신비한 비경일 수밖에 없다.