직선은 자본주의적이다. 도로가 그렇고 속도가 그렇고 생각이 그렇다. 지름길로 뚫린 공간은 시간을 더 잘게 나눠 쓸 수 있게 한다. 모든 게 빨라진 지금, 둥근 활처럼 휘어지는 기차의 곡선은 보기 드물다. 그래서일까? 속도가 직선화될수록 시공간들은 서로 친밀해지고 더욱 밀착된다.

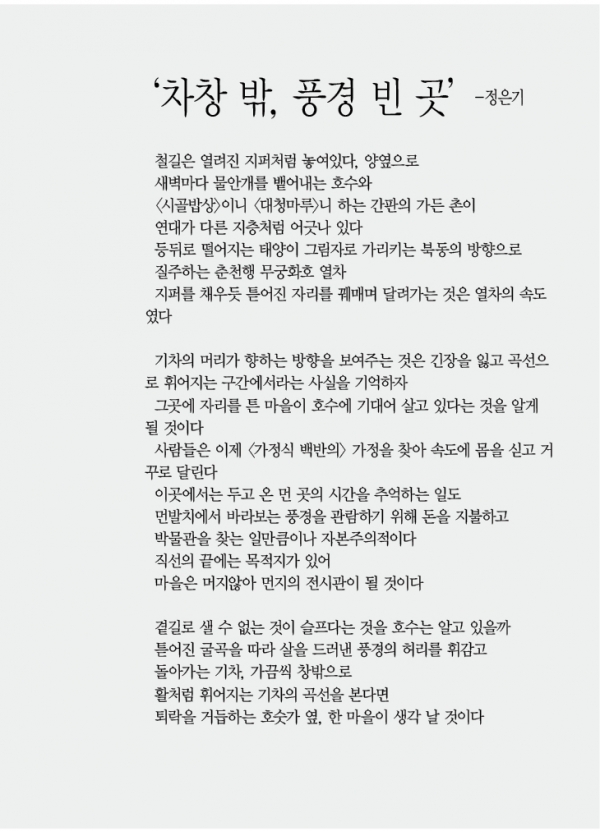

정은기 시인의 이 시는 2008년 한국일보 신춘문예 당선작이다. 시인은 어느 날 ‘춘천행 무궁화호 열차’를 탄다. 열차는 ‘간판의 가든 촌이 연대가 다른 지층처럼 어긋나 있는’ 풍경 속을 달린다. ‘등 뒤로 떨어지는 태양이 그림자로 가리키는 북동의 방향’에 춘천이 있었다.

아마도 시인이 이전에 보았던 ‘차창 밖, 풍경 빈 곳’은 여유와 여백이 충분했을 것이다. 용처럼 꿈틀거리는 물줄기를 따라 열차의 온몸이 곡선으로 휘어질 때 머리와 꼬리는 서로 바라보며 염려하고 채근했을 것이다.

경춘선 무궁화호는 이제 광케이블로 압축되었다. 연대가 뒤섞여 넉넉했던 ‘차창 밖, 풍경 빈 곳’들은 편리와 단축이란 터널들이 뭉텅뭉텅 잘라내 버렸다. 시인은 곡선을 보았지만, 곡선은 앞으로도 관통하는 직선을 꿈꿀지 모른다.

경춘선은 예나 지금이나 낭만이고 로맨틱이다. 춘천은 축제와 문화 예술 도시로의 성장을 멈추지 않고 있다. 게다가 어르신들의 전철 무료화로 인해 노인층의 로맨스 문화 확장까지 볼 수 있다.

2008년, 당시 심사위원들은 심사평에서 “시는 말 걸기다. 시적 대상에게 말 걸기. (…) 시적 대상에게 말을 건다는 것은 결국 독자에게 말을 건다는 것이다. 시는 대화다. (…)” 라고 말했다. 그리고 정은기 시인의 당선작에 대해 “언어적 감수성·말 걸기의 새로움이 번뜩”인다고 했다.

시인은 춘천을 오가며 ‘달려가는 것은 열차가 아니라 열차의 속도’임을 본다. 그리고 ‘곁길로 샐 수 없는 것이 슬프다는 것을 호수는 알고 있을까?’라며 춘천에게 말을 걸어온다.

추억 소환이나 풍경 관람은 이미 ‘자본주의적’이고, 직선의 끝 ‘마을은 머지않아 먼지의 전시관이 될 것이다.’ 그렇다 하더라도, 아니 그렇기에 춘천은 언제 어디서든지 시인들의 가슴에 무슨 말인가를 건넬 것이다. 그리고 시인들의 시는 직선으로든 곡선으로든 또 어떤 시어로든 말을 걸어올 것이다.

똑! 똑!, 춘천인가요?