작년 스위스 딸에게 가 있는 중에 마종기 시인의 ‘춘천 가는 길’을 다른 시와 함께 다룬 적이 있다. 못내 아쉬웠다. 나는 진중하게 다시 한 번 느닷없는 그의 ‘춘천 가는 길’에 동행하기로 한다. 시인의 시 세계에 대한 내 개인적인 취향의 호감도가 높은 것도 그중 큰 까닭이기도 하다.

춘천으로 가는 길은 어디에서도 어떻게든 시작된다. 작정이든 무계획적이든 춘천이 여행지의 목적지나 도착지가 되었다면 이미 그것으로 춘천은 존재적이다. 무슨 사정인가 생겨 기다리고 기다리던 여행이 무산되었을 때의 선택이라면 더더욱 그럴 것이다. 시인에게 우연히 대체된 춘천은 단순한 의미 이상이다. 그 순간 춘천을 호명했다면 이미 운명적이다.

마종기 시인(1939~ )은 일찍이 고국을 떠나 미국으로 건너간 ‘의사 시인’이다. 이민자였던 그가 이젠 의사에서 은퇴해 한국으로 돌아왔다. 외국에서 살았다지만 그동안 모국어로 시 쓰기를 멈추지 않았던 그는 많은 시집을 낸 원로 시인이다. 그의 시에서 대체로 삶의 쓸쓸함이 묻어난다면 그런 연유이기도 할 것이다. 그의 시는 일상에서의 철학과 감성이 물고기처럼 파닥거린다. 누군가 ‘그는 천생 시인이다’라고 했다면 현실적이건 내면적이건, 한국인이든 외국인이든 그 시들의 주소가 자아를 깊숙이 성찰하는 그의 중심에 있기 때문일 것이다.

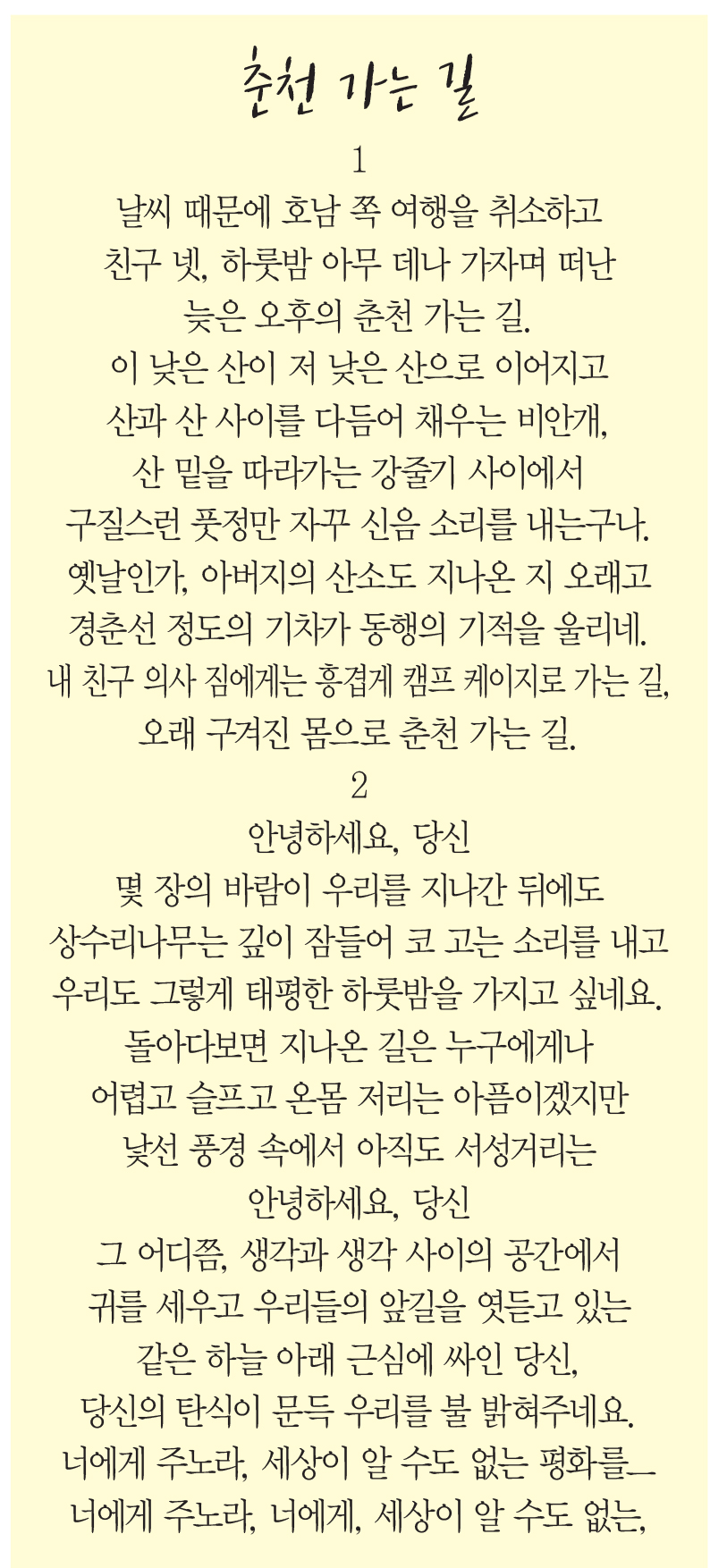

어느 날 문득 날씨로 인해 ‘호남 쪽 여행’이 취소된다. 춘천은 그 일행들이 ‘하룻밤 아무 데나 가자는 늦은 오후의 선택에 간택되었다. 그곳에도 벌써 산과 강을 채우는 ‘비안개’ 가득하고 ‘구질스런 풋정만 신음 소리를’ 내고 있다. 기적은 ‘옛날인가’ 어디쯤을 헤매며 시인의 ‘오래 구겨진 몸’을 싣고 달린다. 갑작스러운 낯선 여행자는 아직 도착하지 않은 도시에게 인사를 건넨다. 춘천, ‘안녕하세요, 당신’. 나에게 부디 ‘상수리나무’ ‘코 고는’ ‘태평한 하룻밤’을 허락해 주세요. ‘몸 저리는’ ‘근심에 싸인’ ‘탄식이 문득 우리를 불 밝혀’줄 때까지. ‘세상이 알 수도 없는 평화를’ 줄 때까지 말예요.

마종기 시인의 시 ‘춘천 가는 날’은 그가 2~3년 만에 고국에 돌아와서 맞는 일상의 그림 중 한 조각이다. 시인이 평생을 두고 후회하는 건, 젊은 날 한국을 너무 오래 떠나 있었다는 일이라고 했다. “내가 살기 위해서, 괜찮은 의사가 되어 고국에 돌아가기 위해서는 시를 쓸 수밖에 없었어요. 낯선 이국땅에서 시는 내게 유일한 위로였으니까요.” “되도록 적게, 단지 빛나는 보석처럼, 그리고 따뜻해서 몸을 기대고 싶은 말을 글로 표현하고 싶다”는 초로의 시인은 지금도 푸른 꿈을 말하고 있다.

밤중에 문득 깨어 봄내의 잠꼬대에 귀를 기울인다. 저 수많은 별처럼 춘천으로 가는 길은 어디에서든 어떻게든 시작될 것이다. 그 누구에게도 제 품을 활짝 열어 보이는 춘천의 아우라! 호수 위에 가득하지 않은가!