“협력과 연대의 시대가 도래했다”

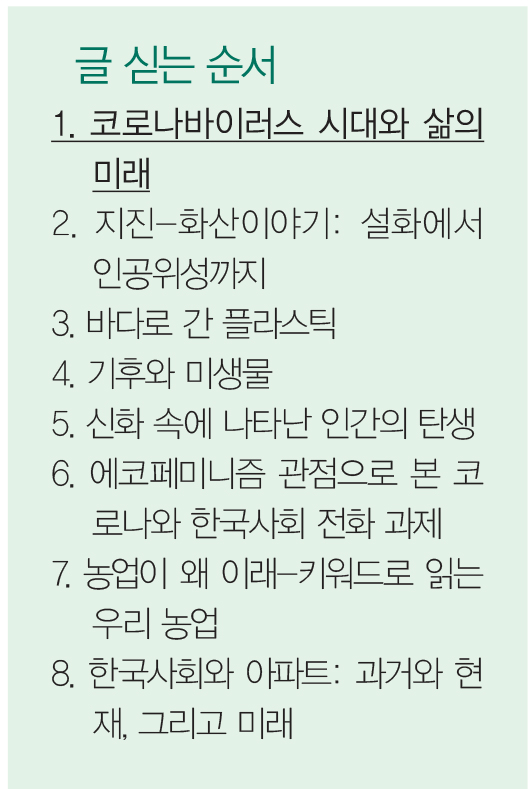

‘춘천인문학교-포이에티케’가 지구·인류·문화를 주제로 8월 4일부터 11월 17일까지 커먼즈필드 춘천에서 개최된다. 강의는 ‘코로나바이러스 시대와 삶의 미래’, ‘지진-화산이야기: 설화에서 인공위성까지’, ‘바다로 간 플라스틱’, ‘기후와 미생물’, ‘신화 속에 나타난 인간의 탄생’, ‘에코페미니즘 관점으로 본 코로나와 한국사회 전화 과제’, ‘농업이 왜 이래-키워드로 읽는 우리 농업’, ‘한국사회와 아파트: 과거와 현재, 그리고 미래’의 총 8강으로 이루어진다. 이번 호부터 각 강의의 주요 내용을 추려 연재한다. -편집자 주

집이 불탈 때는 점심도 잊어버린다. 맞는 말이다. 하지만 인간은 재 위에서 마저 점심을 먹는다. -니체, 《선악 너머》(1886), 83절

어떤 변화는 일시적이지만, 어떤 변화는 돌이킬 수 없다. 우리 모두는 코로나19가 가져온 변화가 계속될 것이라는 것을 직감하고 있다.

현대의 기준이 되고 있는 서양의 근대는 대략 1700년대부터 시작 됐다. 길게 잡아도 300년이다. 이러한 근대의 양식이 바뀌고 있다. 지난 메르스 사태에서 국가와 정부의 무력함이 드러났다. 이번 코로나19 사태에서는 국가와 정부의 역할이 완전히 재편될 것이라는 점을 알게 해준다.

‘나’는 수많은 ‘타자들’에 의존

인류는 지금 ‘공포와 놀라움’이라는 느낌 속에서 살아가고 있다. 바이러스로 인해 지구는 인적·물적·정보적으로 서로 뗄 수 없게 엉켜 있는 연결망이라는 사실이 노골적으로 드러났다. 과거에는 이 연결의 기준이 느슨해서 한 지역에 문제가 생기더라도 다른 지역은 안전했으며, 한 지역 내에서도 하층은 치명상에 노출되는 반면 상층은 보호받을 수 있었다. 그러나 ‘강 건너 불구경’은 이제 불가능해졌고, 옆집에 난 불이기에 함께 꺼야하는 상황이 됐다. 이타와 이기의 경계마저도 불분명하게 됐다. 마스크를 쓰는 것은 나를 보호하는 ‘이기’이지만 동시에 타인을 보호하는 ‘이타’이기도 하다. 협력과 연대는 필수가 되어버린 것이다.

자본주의 사회에서 그토록 소중한 ‘소유권’의 근거로 삼았던 개인의 노동과 개인의 능력은 허구에 불과했음이 무참히 폭로됐다. ‘나’라는 개인은 수많은 ‘타자들’에 의존하고 있음이 명백히 밝혀졌다. 우리가 먹는 농수산물조차 외국인 노동자에 의해 수확되고 있으며 또 다른 노동자에 의해 포장되고 배송되고 있다는 사실이 드러났다. 자본주의 근간인 시장가격도 무의미해졌다. 사막에서 물 한 병의 값을 매기는 것이 무의미하듯, 재난 상황에서 의료용 면봉에 가격을 운운하는 일은 옹색하기 그지없다. 오히려 ‘돌봄’이나 ‘배려’처럼 가격과 무관하게 존재하던 가치들이 모습을 드러냈다. 맨 아래에서 세상을 떠받치고 있는 힘이었다.

지구의 새로운 가치 목록 필요

인류는 포스트-근대를 대비해야 한다. 인공지능과 기후변화가 포스트-근대를 알리는 전조라면 코로나19는 근대의 종말을 알리는 마침표다. 근대화가 하나의 지구를 향해 각개 돌진하던 지역과 부문의 운동이었다면, 이제 하나가 된 지구는 새로운 가치 목록이 필요하다. 그 목록에 들어갈 가치 하나하나는 지금부터 가공돼야 한다.

인류는 처음으로 지구적 관점을 강요받고 있다. 갖은 수를 쓰며 외면하려고 노력했지만, 이제 소용없다. 잉게보르크 바흐만이 예고했듯 훨씬 모진 날들이 온다. 이의신청에 의해 유예된 시간이 지평선에 뚜렷이 모습을 보인다. 이 상황에서는 과학기술도 경제도 가던 길을 멈출 수밖에 없다. 어디로 가야하나? 어떻게 가야하나? 왜 가야하나? 무엇을 위해서 가야하나? 이제 이런 물음에 대한 대답을 더 이상은 미룰 수 없다.

정리 홍석천 기자