어린 나는 철길을 따라 학교에 다녔다. 열차는 굉음과 회오리로 주변의 나무와 꽃들을 굴복시켰다. 나는 그 큰 덩치가 무서워 매번 철길에서 멀리 달아나곤 했다.

역은 쉴 새 없이 사람들을 들이쉬고 내뱉는다. 사람으로 호흡하는 시공간이라니. 어딘가로 무수히 떠나가고 돌아오는 그곳은 수많은 감정들이 강물처럼 흐른다. 흘러가지 못한 슬픔은 물풀처럼 서로를 포옹하고 있을 것이다. 머무름이 없는 유유한 유속인 듯싶지만 어떤 슬픔은 간혹 범람하기도 하는데.

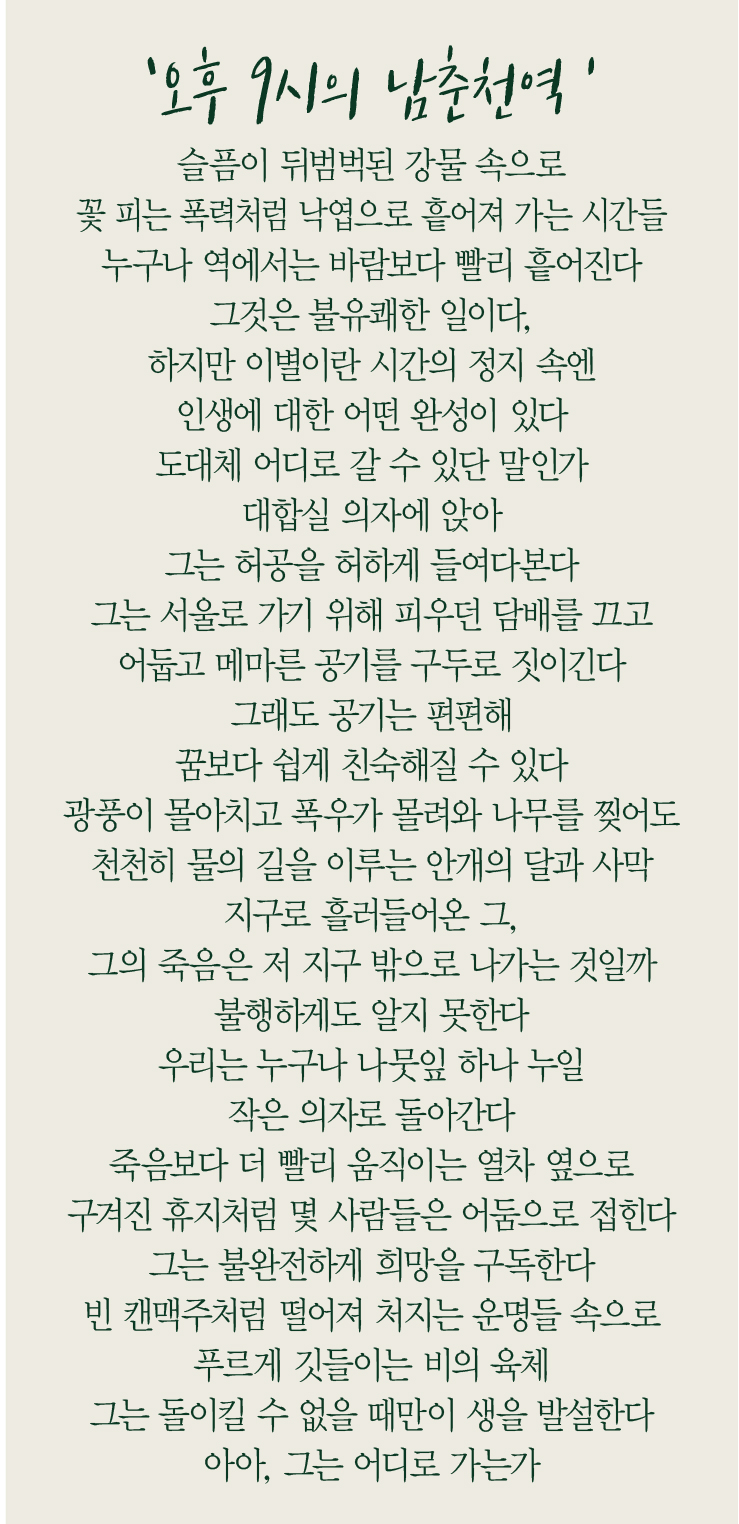

왜 그는 남춘천역에서 범람하고 있었을까? 역의 불빛들은 그의 슬픔이 너무 깊어 ‘꽃 피는 폭력처럼 낙엽으로 흩어져’ 간다. 사람들은 바람보다 빠르게 흩어지는데 그에겐 너무 ‘불유쾌한 일이다’. 돌아갈 수 없는 ‘이별이란’ ‘인생에 대한 어떤 완성’일까?

강릉 사천에서 태어난 박용하 시인은 엄격한 시인, 좀처럼 타협하지 않는 단호한 시인이라고 한다. 청년 같은 순정의 열기가 가득하고 심각해서 웬만한 세상의 것들을 답답해하고 안타까워한다고 했다. 박철화 평론가는 광기를 향하여 자신을 연소시키는 그의 시 세계를 광기의 시학이라 평했다. 죽음과 싸우자면 왜 광기가 필요하지 않겠는가 한 것이다. 시인에게 삶이란 슬픔이 범람하는 위험구역이었을 것이다. 슬픈 고통의 자화상 같은 이 시가 쓰였던 당시의 남춘천역은 작고 소박했다. 좁고 오붓한 역은 그 위험구역으로부터 그를 분리시켰을까. 그렇다 한들 도대체 어디로 갈 수 있단 말인가’. 그러나 늘 열차는 떠나는 길을 재촉한다.

‘담배를 끄고 어둡고 메마른 공기를 구두로 짓이’기며 그의 삶은 지상이 아니라 허공을 부유한다. 그에게는 꿈보다 공기가 편편하고 친숙한 이유다. 갈 곳을 잃고 ‘대합실 의자에 앉아’ 있는 남자는 물을 따라 흘러온 이방인, 아니, ‘안개의 달과 사막’을 건너 ‘지구로 흘러들어온’ 외계인은 아닐까?

그가 멈춰있는 역은 흐른다. 그러니 강물이고 또한 감정이다. 춘천은 낭만과 꿈이 넘치는 도시지만 안개 속에서 허우적거리는 슬픔조차 포옹하며 공유할 줄 안다. 그러기에 남춘천역에 앉아있는 남자는 슬픔의 홍수 속에서도 ‘불완전하게 희망을 구독’할 수 있는 것이다. 그리하여 그는 일상을 휩쓸어간 운명에도 ‘비의 육체’를 빌어 ‘생을 발설’하는 것이다.

밤새 안녕이라고 했던가. 어제 평소 인품이 따듯하고 누구보다 춘천을 사랑하던 H 시인의 ‘죽음’이라는 뜻밖의 비보를 접했다. H 시인은 어제라는 역을 출발해 ‘저 지구 밖’ 어디로 간 것일까? 문득 한 치 앞도 예측할 수 없는 죽음을 생각해 본다. 나는 내 인생 어느 역쯤을 지나가고 있을까? 종점은 어디쯤일까?

지난여름은 실종되었다. 비 그치니 가을 아닌가. 비보를 접한 오늘, 나는 ‘오후 9시의 남춘천역’을 훔쳐 가을빛 눈부시게 범람하는 호수에 띄운다. 저 평행선은 정녕 객관적일까? ‘아아, 그는 어디로 가는가’!