어느 지역이든 그곳을 대표하는 특색 있는 음식 하나쯤 있다. 춘천 하면 닭갈비인 것처럼 말이다. 여느 도시의 소박하고 소소한 유명 음식처럼 닭갈비의 유래 또한 소시민적이라 할 수 있다. 그러나 이제 닭갈비는 전국적인, 어엿한 지역 음식의 대표주자가 되었다. 닭갈비는 원래 뼈가 있었다. 그러다 뼈를 발라내고 양배추와 고구마를 넣어서 볶는 철판 닭갈비로 변형되었고 요즘엔 야채를 넣지 않고 고기만 숯불에 구워 먹기도 한다.

닭 한 마리보다 야채가 더 많았던 닭갈비는 누구나 어렵고 힘들었던 시절부터 든든한 음식이었다. 힘든 일과를 마친 사람들은 작은 식당이나 선술집에 둘러앉아 푸짐한 닭갈비 앞에서 술잔을 기울이며 하루하루의 피로를 덜어냈을 것이다.

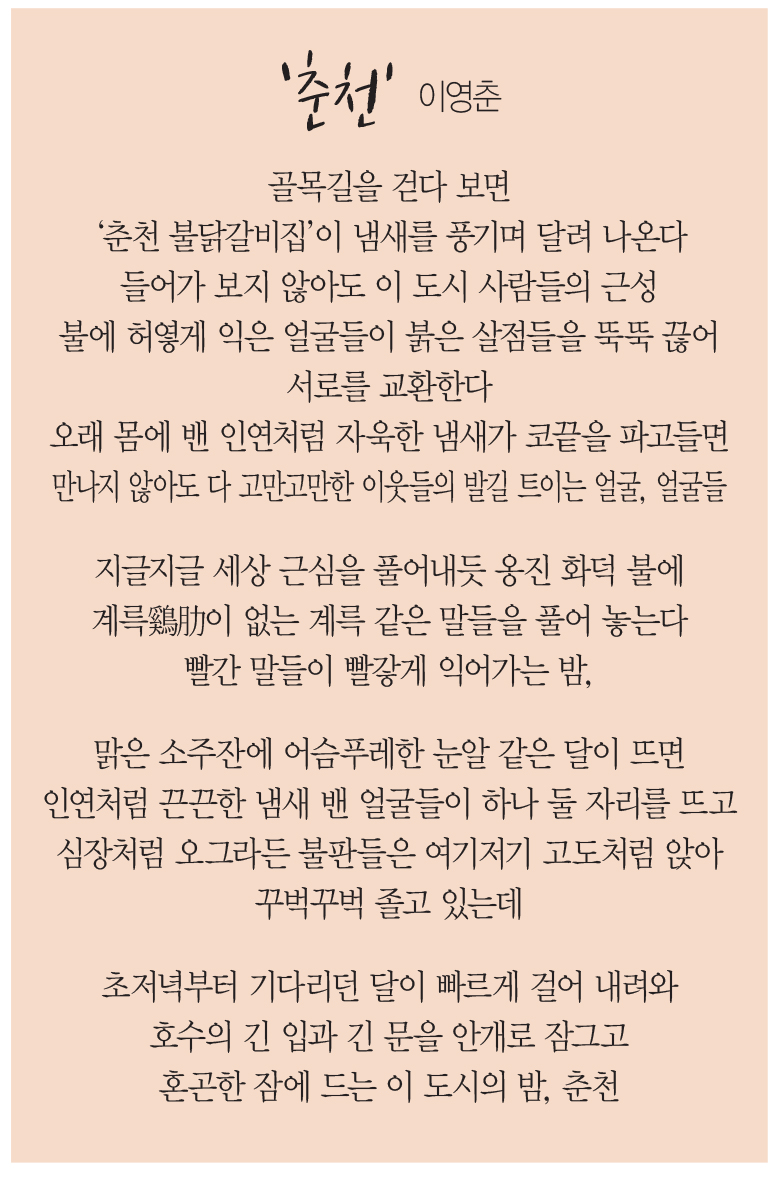

‘춘천’은 이영춘 시인의 시다. 이영춘 시인은 춘천에 살면서 중앙 시단에서 왕성하게 활동하고 있는 강원도의 대표적 시인이다. 춘천에 대한 시인의 애정은 시 ‘춘천’에서 적확하게 드러난다. 시인의 시 ‘춘천’은 질곡과 애환 속에서 탄생한 닭갈비와 인간적인 일상의 근원에 대한 살아있는 서사이다. 특히 시인의 감각적이고 통찰적인 시심은 도시의 감성 이외에도 근성 있는 삶 속에 굳건히 흐르고 있는 삶의 깊은 내면까지 파노라마처럼 펼쳐내고 있다.

춘천에서는 ‘골목길을 걷다 보면’ 식사 때가 아니더라도 어디에서든 닭갈비 내음이 코를 두드린다. 그리고 결국엔 저 배꼽 밑에 숨어있는 식욕까지 끄집어내고야 만다. 그럴 때면 사람들은 스스럼없이 닭갈비와 마주 앉아 ‘붉은 살점들을 뚝뚝 끊어 서로를 교환’한다. ‘오래 몸에 밴 인연처럼’ 솔직하게 삶을 털어놓으며 ‘계륵鷄肋이 없는 계륵 같은 말들’을 야구공처럼 던지고 받는다. ‘지글지글 세상 근심을 풀어내’며 맛있는 위로처럼 익어가는 닭갈비는 그때, 세상에서 가장 허심탄회하고 따듯한 소통의 도구가 된다. 고기가 한 점, 한 점, 비워져 가는 사이 끈끈하고 다정한 ‘고만고만한 이웃들’의 ‘빨간 말들이 빨갛게 익어가는 밤’은 어느새 잠든 호수처럼 깊어가는 것이다.

춘천이 수도권의 일일생활권이 된 지는 이미 오래다. 하지만 코로나 19는 더 쉽게, 더 빨리 오가던 모든 생활에 경고라도 하듯 급브레이크를 걸었다. 얼굴까지 감추고 살아야 하는 일상을 상상이라도 해본 적 있었던가. 가장 평범한 생활을 잃어버린 지금 우리는 너나 할 것 없이 힘들고 고통스럽지만 우리는 그 어떤 상황에서도 희망의 끈을 놓지 않고 있다. 다들 제자리에서 이 위기를 이겨내기 위해 고군분투하고 있지 않은가.

곧 사람들, 지글지글 군침 도는 닭갈비를 찾아 한달음에 달려오겠지. ‘눈알 같은 달이 뜨’고 술자리가 파하면 ‘인연처럼 끈끈한 냄새 밴’ 사람들, 웃음을 흔들며 돌아가고, 뒷마당에 던져진 불판들, ‘여기저기 고도처럼’ ‘꾸벅꾸벅 졸’음에 빠질 것이다. 그러면 춘천, 비로소 ‘호수의 긴 입과 긴 문을 안개로 잠그고’ ‘혼곤한 잠에’ 들겠지. 그리고 위기조차 일상인 평범한 아침이 무슨 일 있었냐는 듯 눈을 뜨겠지. 바로 변해가는 것들에 대해 고집하지 않으며 변하지 않은 것들은 소중하게 지켜간다는 것이지.

아무것도 아닌 것 같았던 일상이 얼마나 소중하고 감사한지, 그때가 또 얼마나 따듯했는지 참 많이 잊고 있었다. 종일 바쁘게 북적거리다 저녁이면 마주 앉아 밤늦도록 시끄럽게 박장대소를 하고선 마침내 ‘혼곤한 잠에 드는’ 일상, 너무나도 그리운 요즘이다.