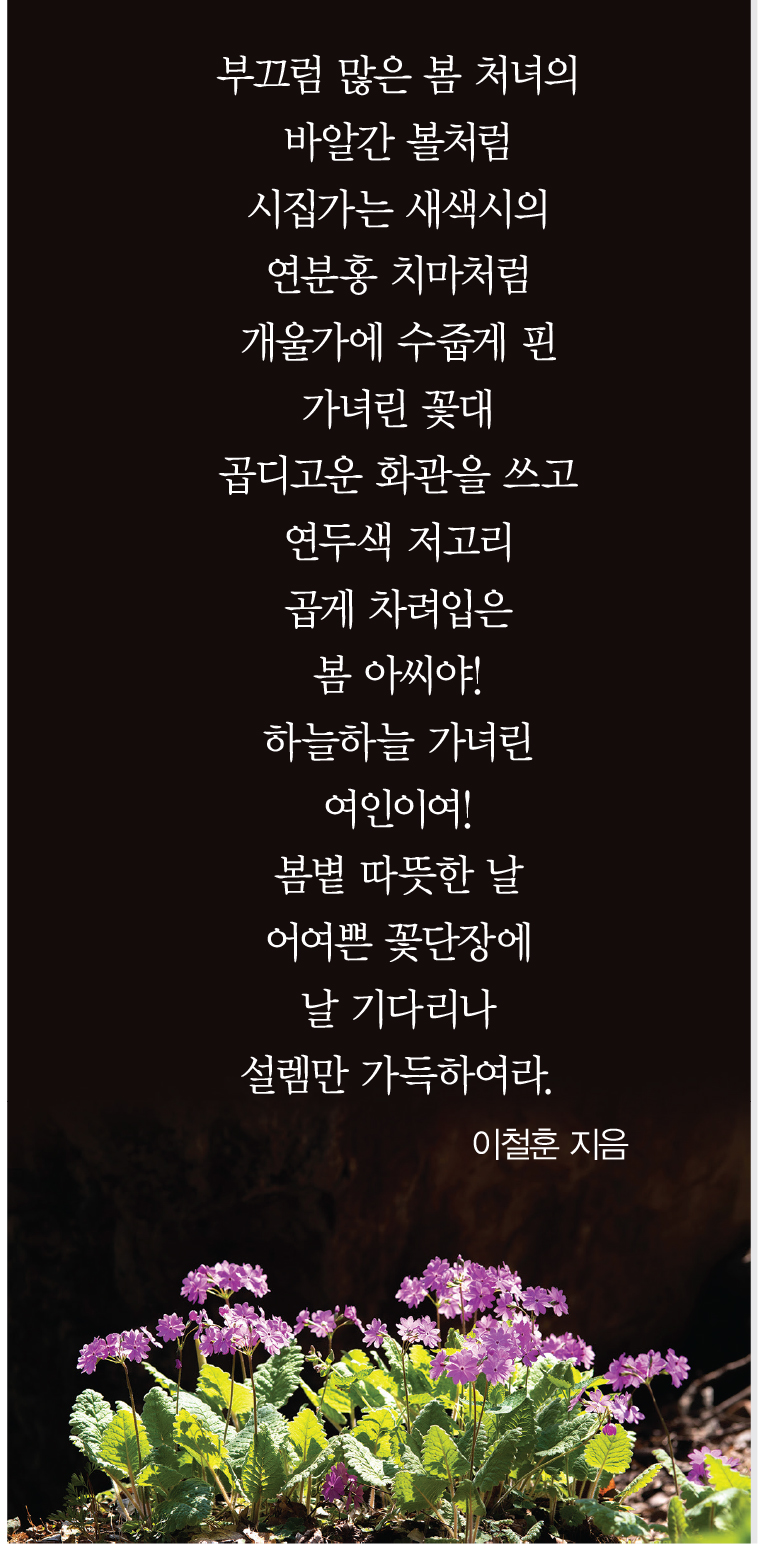

따사로운 햇살은 대지의 속살을 비추고, 낙엽 무덤에서 생명이 소생하고 초록이 짙어간다. 카메라 가방을 챙겨 봄맞이를 나섰다. 설렘 가득 봄 시내에 파릇한 연둣빛 풀잎들 사이로 분홍색 앙증맞은 꽃잎이 얼굴을 내밀었다. 스치듯 홀리듯 눈길이 머문다. 사랑스럽다. 한참을 보노라니 더더욱 예쁘다. 만물이 멈춘 듯 시선이 고정되어 한참을 바라보았다. 찰칵찰칵 카메라 잡은 손길도 바빠진다.

앵초는 앵두나무꽃과 닮았다고 해서 붙여진 이름이다. 산과 들의 물가나 풀밭의 습지에서 자란다. 대룡산 등산로에서 볼 수 있고, 인근 산지의 작은 계곡에서도 만날 수 있다. 집 앞마당 화단이나 화분에서도 물을 충분히 주면 잘 자란다. 한번 자리를 잡으면 따스한 봄볕이 들 때마다 분홍분홍한 꽃을 매년 볼 수 있을 정도로 생명력이 강하다. 잎이 없는 꽃대의 위쪽에 5~6개의 분홍색 꽃이 모여 우산 모양의 산형 꽃차례를 이룬다. 잎은 연한 녹색으로 잎 가장자리에 물결 모양의 톱니가 있는데, 처음 싹이 날 때는 많은 털로 덮여 있다. 꽃받침은 통 모양이고 털이 없으며 5개로 갈라지고, 갈라진 조각은 바소꼴(피침형)이다. 화관은 끝이 5개로 갈라져서 수평으로 퍼지고, 분홍색 하트 모양 5개가 동그랗게 모여 있다.

꽃말은 ‘행복의 열쇠’, ‘가련’이고, 재배하는 외래종은 속명(屬名)을 그대로 사용하여 ‘프리뮬러’라고 한다. 한국의 앵초류는 10종인데, 산지의 냇가와 숲속에서 자라고 잎이 거의 둥근 큰앵초(P. jesoana), 높은 산 위에서 자라는 설앵초(P. modesta var, fauriae), 잎이 작고 뒷면에 황색 가루가 붙어 있는 좀설앵초(P. sachalinensis) 등이 있다(출처 두산백과).

글·사진 이철훈 시민기자