“어쩔 수 없다.”

쓰레기 문제의 원흉인 일회용품, 플라스틱 소재 등을 사용하는 경우에 돌아오는 대답이다.

세상에 어쩔 수 없는 것은 없다는 지론을 가진 나는 이 ‘어쩔 수 없다’는 말을 곱씹어본다.

부득이하다, 마지못해, 매우 급해서, 이미 정해진 바, 되돌릴 수 없는, 사람의 힘으로는 해결할 수 없는 등으로 어쩔 수 없다는 말을 해석할 수 있을 것 같은데, 나는 아직도 일회용품과 플라스틱 소재를 사용하는 것에 대해 어쩔 수 없다는 말이 가당한지 받아들이기 힘들다.

주간신문 《춘천사람들》은 창립 초기엔 신문을 종이 띠지로 포장하였지만, 어느 순간 비닐 포장으로 바꾸었다. 처음에는 비 오는 날만이겠거니 했지만, 비닐에 담긴 신문은 계속해서 배달되었다. 그 이유는 1. 비 오는 날 젖고, 2. 귀퉁이가 구겨지거나 오염되며, 3. 띠지 포장을 위해 접을 경우 접힌 부분이 회복되지 않아 가독성이 떨어진다는 것이었다. 여러 차례 문제를 제기했지만, 다수의 구독자는 위에 열거한 이유들로 비닐 포장을 받아들이는 듯했다.

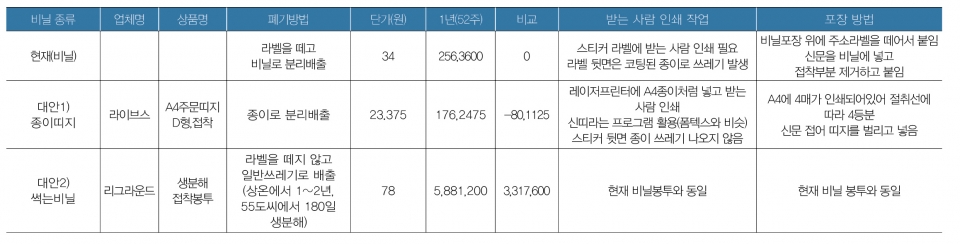

하지만 2018년 쓰레기 대란을 겪고 난 후 비닐 포장 문제 제기에 공감하는 조합원이 늘어났다. 이에 사무국에 문의하였으나, 돌아온 답변은 비닐이 띠지보다 저렴하고 절차가 더 간편하기 때문에 비닐로 포장하는 것이 더 합당하다는 것이었다. 과연 그럴까? 나는 띠지와 비닐의 단가를 일일이 알아보고, 띠지 포장과 비닐 포장의 과정을 비교해봤다. 역설적이게도 비닐보다 띠지의 단가가 더 저렴했고, 포장단계도 더 간소하였다. 모든 과정을 알아보고 나니 더 허무했다. 이쯤 되면 아무도 모르는 것 아닐까? 《춘천사람들》 비닐 포장의 이유를. 물론 사놓은 비닐포장재도 소진해야 할 것이고, 종이 띠지가 비닐에 비해 습기와 훼손 등에 있어 단점을 지닌다는 점은 알겠다. 하지만 그것들이 계속해서 비닐 포장을 고수할 수밖에 없는 이유일까?

연말·연초 나의 걱정 오지랖에 불을 지피는 것이 또 있는데, 그것은 바로 거절할 수도 없게 집으로 날아오는 달력과 다이어리다. 이들은 분리배출도 번거로워 연말이면 나의 미간과 입술을 실룩거리게 한다. 스펀지가 팍팍 들어간 폴리우레탄 다이어리 커버가 일반쓰레기종량제 봉투를 찢을 땐 나의 마음도 찢어진다. 이에 춘천시에 폴리우레탄 스펀지 커버가 아닌 하드 종이 커버를 제안했지만, 내구성이 약하다는 이유로 받아들여지지 않았다. 어쩔 수 없다는 이유다.

아! 어쩔 수 있는 것들의 어쩔 수 없음이여!

송현섭(환경활동가)