산

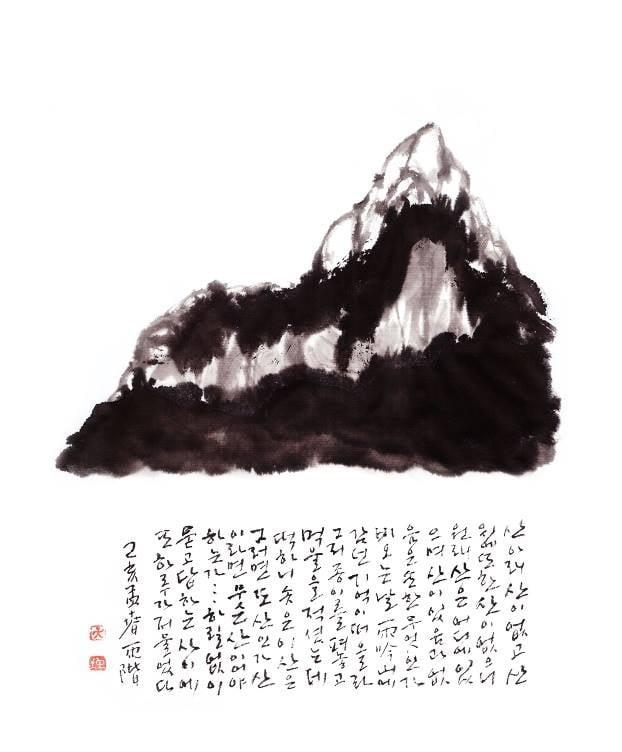

연전 새벽, 무슨 감흥이 일었는지 갑자기 서실로 들어가 종이를 펴고는 시인 김홍성 형이 터를 잡고 있는 포천 산정호수 곁의 우음산(雨吟山)을 그리고는 “산 아래 산이 없고, 산 위에 산이 없다”는 어설픈 선담으로 여백을 채웠었다. 그로부터 꼭 3년이 지났다. 슬슬 우음산에도 봄이 올 테고, 산나물들 풍성히 오른 시인의 식탁이 눈에 선하다. 겅중거리며 뛰어다니던 시꺼먼 묵털이 녀석도 어른거린다.

명산을 들고난 먹물들이 유산기(遊山記)를 남기던 시절이 있었다. 원래 명산이라 유산기가 남겨지기도 했지만, 유산기 덕에 명산 대접을 받는 경우도 적지 않았다. 퇴계와 그 문하의 사람들이 기렸던 봉화의 청량산(淸凉山)은 숱한 유산기 덕에 내게는 명산이 된 경우고, 잘 가보지 못한 호남의 산들이 내 마음에만은 그리 멀지 않은 것도 모두 유산기 덕분이다. 고경명의 《유서석록遊瑞石錄)》이나 다산의 《유서석산기遊瑞石山記》는 무등산을 떠안겨주고, 호남 최초의 유산기로 알려진 이주의 《금골산록金骨山錄》은 내게 진도 금골산을 선물해준 고마운 글이다.

나이 들어가는 자들 가운데 두 가지가 또렷하게 갈린다. 하나는 워낙에도 산을 좋아했으나 나이 들어 더 많이 자주 가는 축이 하나고, 온갖 핑계를 대가며 산과 하염없이 멀어지는 축이 또 하나다. 내가 후자에 속하는 건 매우 불행한 일이다. 산에 가지 못하는 자들의 산에 대한 그리움을 채워준 것이 “누워서 산을 즐긴다”는 〈와유록(臥遊錄)〉이었는데, 시나브로 유산기를 펼쳐보는 내게 유산기는 죄다 와유록 신세가 돼버렸다. 올봄엔 이 얄궂은 신세를 떨어내고 묵은 등산화를 꺼내놓았으면 싶은데… 3년 전 우음산을 꺼내놓은 까닭이 선명하다.

문학이라는 인내

30년 남짓 전인 것 같다. 등단하고 5년쯤 된 작가 셋이 모 문예지에서 ‘문학/문학행위’에 대해 이런저런 얘기를 나눴었다. 나 외에 둘은 이미 ‘공전의 히트’를 친 작품을 가진 작가들이었는데, 나는 “그리 머지않아 작가는 테러리스트와 같아질 것이다. 찾는 자는 드물어질 것이고…” 운운하며 한껏 질투심을 노정 시켰더랬다. 30년쯤 지난 오늘, 권성우 평론가가 《문학수첩》 2022년 상반기호 특집에 쓴 ‘누구나 작가인 시대의 명암을 생각하며’를 읽다가 그 오래전 내 진단의 어떤 맥락 하나를 넌지시 발견했다. 하지만 기껍기는커녕 서글퍼서 잠시 멍하니 천장을 바라봤다.

“당신이 작가라면, 당신이 밀도 깊은 문장, 치열한 문제의식, 드넓은 지성의 시야, 통념을 자극하는 치명적인 아름다움을 갖출수록 당신의 작품이 안 팔리고 안 읽힐 가능성이 크다. 당신이 장구한 세월에 걸쳐 작품의 완성도를 높이기 위해 엄청난 노력과 자료조사를 수행하더라도, 바로 그 인내의 오랜 시간이 눈에 보이는 성과나 결실, 혹은 인세로 돌아오지 않을 가능성이 크다. 극소수의 독자나 문인, 비평가만이 당신의 작품세계를 마음에 품을지도 모른다. 당신은 보상 없는 그런 고립의 시간을 끝끝내 견딜 수 있는가. 이 시대에 당신이 진정한 의미에서 작가가 되기 위해서는 위의 질문을 통과해야 한다.”

-권성우, 《문학수첩》 2022년 상반기호 ‘누구나 작가인 시대의 명암을 생각하며’ 중에서-