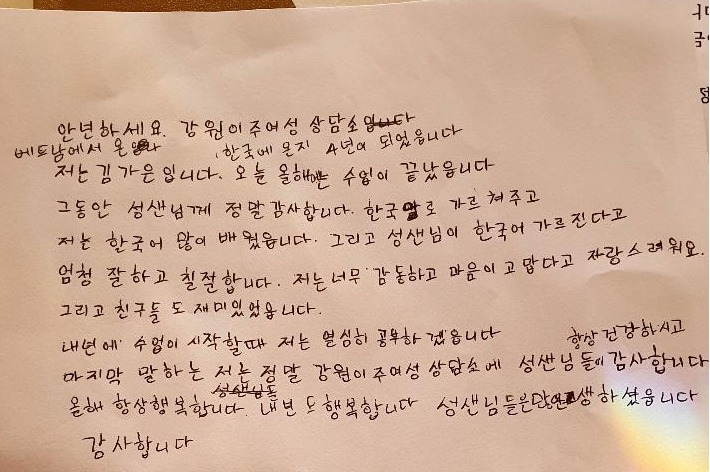

오늘은 강원이주여성상담소에서 개설한 ‘날아라 한글교실’의 수료식이 있었다. 춘천에 거주하는 이주여성들과 그 자녀들을 대상으로 한국어 초급반과 중급반을 개설한 지 2년째이다. 개강 초기 40여 명의 학생들이 함께했고 그중 20여 명의 학생이 수료했다. 수료식을 함께했던 한글반 김홍주 선생님의 이야기가 오래 남았다.

“처음 교실에 들어와서 깜짝 놀랐어요. 아기를 데리고 오신 분들이 꽤 있는 거예요. 수업시간에 책상 위에서 아기를 재우던 모습은 참 먹먹했어요. 더구나 중간중간 아기에게 우유를 먹이려고 밖으로 나갈 때는 안타까웠어요.”

그랬다. 처음 일요한글교실 개강을 알렸을 때 가장 많은 문의가 ‘아기 데리고 갈 수 있나요?’ 였다. 집에는 남편도 있고 시어머니도 계시지만 갓난아기를 봐줄 사람이 없다. 시어머니는 경로당에 가야 하고 남편은 조기축구나 낚시를 가야 한다. 한글교실 수업시간에 대한 욕구조사에서도 가장 많은 시간이 두 시에서 네 시까지였다. 가족들 점심을 차리고 저녁 식사 전까지는 돌아가야 하므로 공부를 위해 쓸 수 있는 시간은 일요일 오후 두 시와 네 시 사이였다.

그렇게 시작된 일요일 한글교실. 엄마와 함께 온 갓난아기들은 교실 마루에 매트를 깔고 그 위에서 놀았다. 더 어린 아기는 공부하는 책상 위에서 책과 함께 우유를 먹거나 잠을 잤다.

한국 생활 10년 차인 끼엠님은 “아이가 여섯 살인데 또래보다 말하는 게 느려요. 외국인 엄마 때문인 것 같아 속상해요. 이곳 한글교실에서 열심히 배워서 아이를 잘 가르치고 싶어요”라고 했다.

무엇보다 그녀들은 아이들이 자신으로 인해 차별받는 것이 가장 두렵다고 했다. 또 초등학교 고학년 아이를 동반한 여성은 아이가 갈수록 한국말을 잘하지만, 본인은 한국어 익히기가 쉽지 않아, 결국 아이와도 깊은 대화를 나눌 수 없고 가족 내에서 자꾸만 동떨어진 느낌이 든다고 말했다.

하이데거는 언어는 존재의 숲이라고 했다. 자기의 존재를 설명할 만 언어를 가지지 못하는 순간 이주는 짐이 될 수 있다. 강원이주여성상담소에서 보내는 일요일 오후 두 시와 네 시 사이, 그녀들에게 존재의 숲을 키우는 시작이 될 거라는 기대가 있다.

탁운순(강원이주여성상담소장)