깊은 산에 자리한 절의 법당에서 울리는 경쇠소리를 기억하시는가. 놋주발 모양의 이 법구(法具)는 사슴뿔로 쳐야 가장 고아한 소리가 난다고 한다. 흐트러지려는 수도자의 마음을 한데 모아 맑게 울리는 그 소리! 소리의 끝에서 길게 끌리다가 순간 ‘탁’ 멎는 그 잔향.

어쩐 일인지 동양도 아닌, 서양의 한 화가의 그림을 볼 때마다 나는 늘 마음의 뿌리까지 스며드는 이 경쇠소리의 여운을 느낀다. 암울하고 처참하고 각박했던 그의 삶, 그리고 못다 이룬 그의 소원을 위로라도 하듯이.

펠릭스 누스바움(Felix Nusbaum). 유대인 화가. 1944년 7월 20일, 그와 아내 펠카는 벨기에의 은신처 다락방에서 독일 나치 친위대에 체포되었다. 연합군에 의한 브뤼셀 해방을 고작 한 달 앞둔 시점이었다. 그리고 두 사람은 아우슈비츠 수용소에서 8월 9일 살해당했다.

누스바움과 펠카가 체포된 것은 “밀고에 의해서”라고 한다. 구체적인 밀고의 경위는 분명하지 않다. 물이 새듯 사람들의 입을 통해 정보가 새어 나갔는데 그중 자키라는 입 가벼운 어린아이 탓이 가장 컸던 모양이다. 당시 8세에서 10세 정도 된 유대인 소년으로 누스바움을 잘 따르던, 친구 같은 존재였다. 철과 같이 냉정하고 얼음처럼 차가운 감정으로 은신했어야 했거늘 마지막 고비를 끝내 넘지 못하고 마음이 허랑해졌던 게 문제였다. 끝없이 이어지는 공포와 위험을 그리도 잘 헤쳐 왔거늘, 사람의 운명이란 그러한 것인가!

자키는 그 뒤 어른들의 도움으로 프랑스로 도망쳐 전후까지 살아남았다. 어린 나이에 인류사상 최악의 나치즘 한가운데서 폭력과 살육, 차별과 배신을 체험해서였을까. 자키는 어른이 되어 진짜 범죄자, 그것도 국제적으로 수배를 받는 거물이 되었다고 한다.

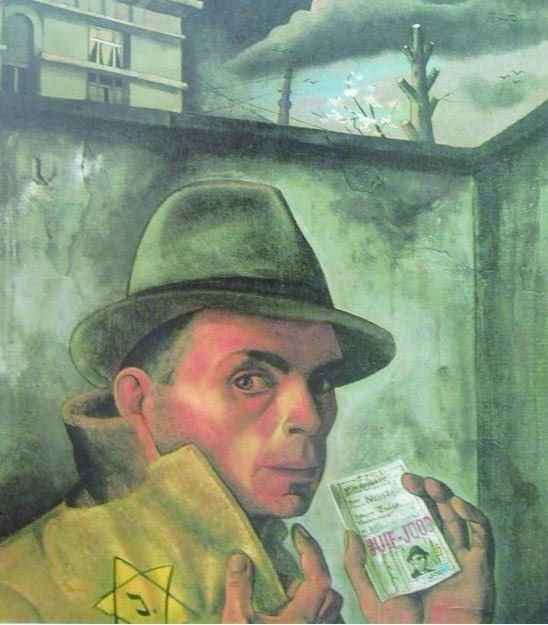

그림을 보자. 검은 새들이 떼를 지어 날고 있어서일까. 밤은 불길하고 어디선가 단말마의 소름끼치는 비명이라도 들릴 듯한데, 한 남자가 뒤를 돌아보고 있다. 불안한 눈길이 우리를 쏘아보고 있다. 펠릭스 누스바움이다. 외투에 노란 ‘다윗의 별’이 꿰매져 있고 그의 왼손에는 유대인 증명서가 들려있다. 담장으로 둘러싸인 구석. 더 이상 숨을 곳이 없는 막다른 골목이다. 탈출구는 없고 파국만이 있을 뿐이다.

이 작품은 전쟁이 끝난 뒤 과거를 돌아보며 그려진 것이 아니다. 펠릭스 누스바움에게는 ‘전후’란 없었다. 그러하기에 이 작품은 나른한 감상(感傷)을 허용하지 않는다. 절박하고 절실하다. 카라바조, 렘브란트, 고흐로 이어지는 유럽회화의 자화상은 20세기에 이르러 마침내 이런 극점에 도달한 것이다.

1971년 이후 누스바움은 재조명되었다. 역설적인 사실은 그를 내치고 죽음으로 내몰았던 고향 독일 오스나브뤼크시(市)의 미술관에 그의 작품 대부분이 소장돼 있다는 점이다. 사람, 특히 예술가의 죽음이란 ‘생명이 끝나는 것이지 관계가 끝나는 것이 아님’을 새삼 느끼게 된다. 하여 또 이렇게 외치게 되는 것이다.

“아르스 롱가, 비타 브레비스(Ars longa, vita brevis)!”

“예술은 길고 인생은 짧다!”

이광택 (화가)