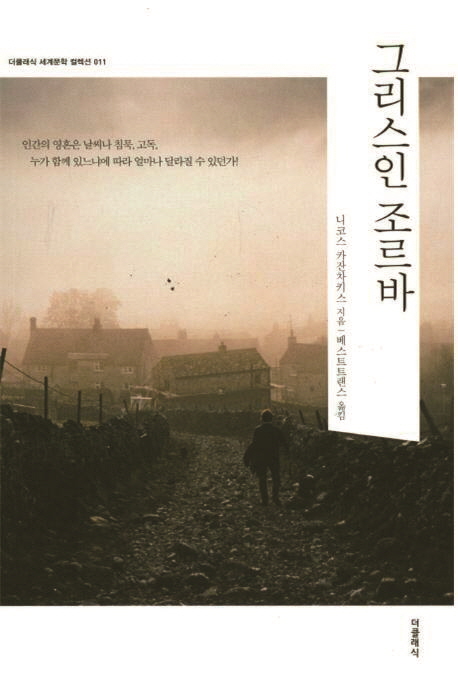

《그리스인 조르바》에는 두 명의 인물이 등장한다. ‘오그레’라는 이름의 화자(話者)와 ‘조르바’다. 두 사람은 30년의 나이차를 뛰어넘는 친구로 브로맨스를 자랑한다. 화자는 전형적인(?) 지식인 남성으로 이성적이고 합리적이며 온순한 성품을 지녔다. 반대로 조르바는 마초적인 남성이다. 대단한 여성편력을 가지고 있으며, 당시의 시대적 상황을 온 몸으로 체험하며 산전수전 다 겪은 인물이다.

이 책의 배경이 되는 19세기에서 20세기로 넘어서는 시기의 지중해 연안은 오스만 제국의 침략이 있었고, 이에 저항하는 전쟁이 지속되었다. 유럽은 현대적 의미의 국가가 탄생하고 정립되는 혼돈의 시기였고, 사회주의가 태동된 시기이기도 했다. 두 인물은 함께 탄광을 개발하는 일을 하지만 시대를 대면하는 자세는 사뭇 다르다. 한 사람은 참전(參戰)에 대한 마음의 빚을 가지고 살고, 다른 한 사람은 국가보다는 자신의 개인적 삶에 더 충실하려고 한다. 그래서 그는 자유롭다.

최근의 영화 <1987>은 군부의 독재정치 상황과 이에 저항하는 학생과 민중들의 모습을 보여주고 있다. 그 시대를 관통하며 대학시절을 보냈던 나에게는 더욱 먹먹해지는 영화였다. 이 영화에서 고문치사의 주범인 박 처장(김윤석 분)은 인민군에게 죽임을 당한 가족의 비극에 갇혀 자신의 삶마저 그 연장선에 가두고 살아간다. 스스로 자유롭지 못한 자의 전형인 것이다. 물론 국가로부터, 자신이 사는 세상사로부터 온전히 자유로울 수는 없다. 그러나 한 사람의 삶이라는 것이 어떻게 오롯이 국가와 민족에게만 복속될 수 있을까. 시대적 상황에 예속된 삶만을 자유롭다고 평가할 수 있을까.

조르바는 한 손의 새끼손가락이 없다. 질그릇을 만드느라 물레를 돌리는데 거치적거려서 도끼로 잘라버렸단다. 자신의 열정적인 삶의 방식에 그 어떤 이타적 시선도 끼어들 틈이 없다. 또한 조르바는 공식적으로는 한 번의 결혼을 했을 뿐이지만, 그가 만난 여자는 헤아릴 수 없을 정도다. 이 남자의 여성편력이 책을 읽기 시작하면서 내내 불편했다. 하지만 돌이켜보면 조르바는 일방적으로 여자를 범하지는 않았다. 마음이 맞거나 눈이 맞으면 윤리나 도덕에 얽매이지 않고 자신의 감정과 본능에 충실했을 뿐이다. 자유는 내 마음과 몸이 함께 움직이는 데서 찾아오는 평화다.

무엇보다 인상적인 것은 조르바는 몸을 쓰는 인물이라는 점이다. 작품 초반에서 그는 누군가와의 대화를 춤으로 한다. 그는 말은 서투르지만 몸으로 대화하는 것에는 자유롭다. 춤으로 대화가 가능하다는 것은 우리에겐 상상도 못 할 일이다. 몸을 쓰는 것보다는 말로 뱉는 일이 훨씬 지적이고 합리적인 것이라 배우고 익힌 덕분에 우리는 몸으로는 아무 말도 할 수 없지 않은가. 하물며 50년 넘게 익어져 온 덕에 흥겨운 음악에 몸을 맡기는 것도 이젠 쉽지 않다. 작품 말미에 화자에게 춤을 가르치는 조르바는 정말 인상적이었다. 몸을 잘 쓴다는 것, 이제부터라도 생각해보기로 해야겠다.

이 책에서 조르바가 두목이라고 부르는 화자는 결국 작가 니코스 카잔차키스다. 그는 조르바가 그랬던 것처럼 유럽은 물론 중국까지 그 시대의 세계를 모두 돌아다녔다. 한 곳에 정착하기보다는 새로운 도전과 변화를 시도하며 살았다. 불교와 니체에게 영향을 받았던 그는 ‘되기’와 ‘육체와 영혼의 합일’을 지향한 것이다. 한 끼의 밥과 하룻밤의 잠자리에서도 자유롭지 못한 우리네 삶이 초라해지려 한다. 자유롭게 산다는 것이 무엇인지 이 나이에 고민해봐도 괜찮다면 조르바를 가슴 한편에 불러들여도 좋을 일이다.

니코스 카잔차키스는 생전에 묘비명을 미리 마련해 두었다. 크레타 섬의 그의 묘비에는 이렇게 쓰여 있다고 한다.

나는 아무것도 바라지 않는다.

나는 아무것도 두려워하지 않는다.

나는 자유다.

윤미정 (인문서당 강원)