며칠 전 지방의 두 친구가 코로나 19를 조심스러워하며 춘천을 찾았다. 우린 만나자마자 누가 먼저랄 것도 없이 호들갑스럽게 잊고 있던 아련한 추억들을 끄집어내기 시작했다. 시간 가는 줄 모르고 지저귀던 하루는 정말 달콤한 막대사탕 맛이었다. 20대 초반, 얼마나 설렌 마음으로 춘천을 다녀갔던가. 그녀들에게 춘천이란 문득 떠오르기만 해도 빙그레 미소가 지어지는 곳이다.

춘천은 유독 청춘 도시, 낭만 도시의 대명사다. 경춘선을 타고 떠나는 것만으로도 여행자들은 그저 행복해했었다. 춘천 밖의 시인들이 춘천을 노래한 시를 보면 그런 마음들이 역력히 드러나 있는 걸 알 수 있다. 그렇다면 춘천에서 태어나 일평생 이곳에서 닻을 내리고 있는 시인의 시 세계 속으로 들어가 보자. 현실의 거친 일상과 나날이 대치하며 살아가는 시인의 춘천은 어떤 모습일까?

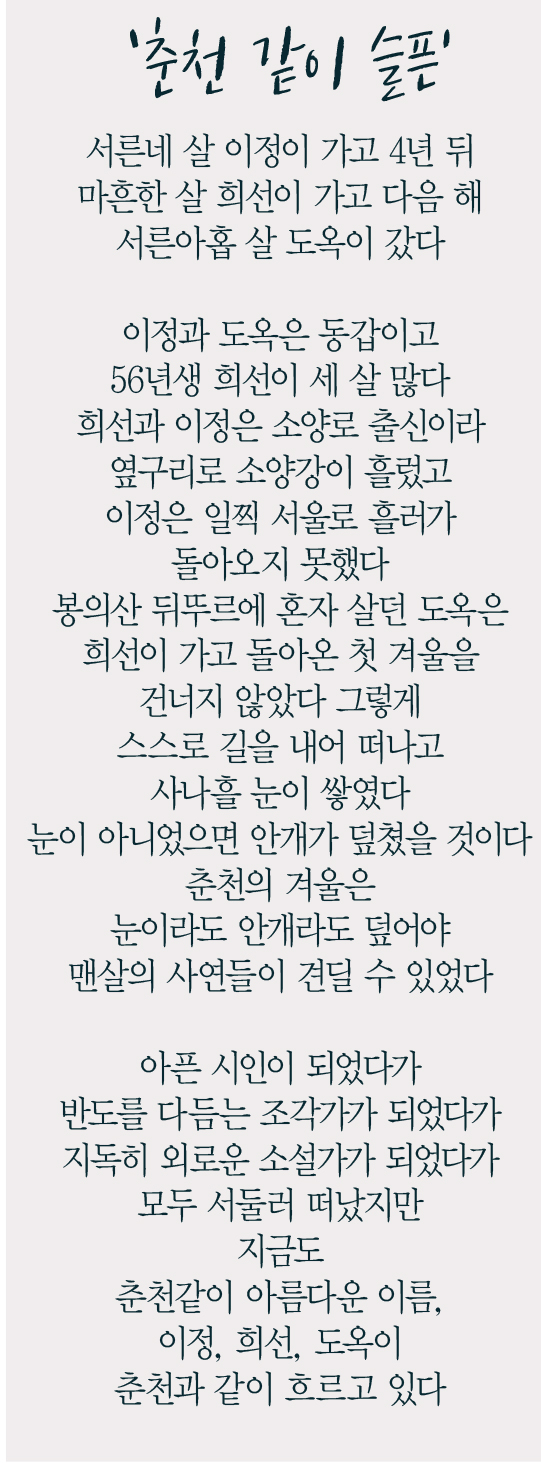

‘춘천같이 슬픈’ 시는 춘천에서 태어나서 60여 년째 살고 있는 권준호 시인의 시다. 시인에게 춘천은 내내 슬픈 내상과 외상을 입힌다. 시인이 시와 예술을 논하던 열정의 시대에 ‘서른네 살 이정이 가고’ ‘마흔한 살 희선이 가고’ ‘서른아홉 살 도옥이’ 마저 간 춘천은 그에게 텅 빈 겨울이다. 그리고 그가 앓는 겨울은 늘 시험의 연속이다.

그들은 너무도 아까운 나이에 ‘서둘러 떠났지만’ 시는 슬픔에서 회피하거나 도망가지 않는다. 춥고 고독한 삶은 가라앉을 수조차 없어 오히려 물살에 이리저리 흔들리는 물풀처럼 슬픔을 연습한다. 시인이 하는 일은 ‘스스로 길을 내어 떠’난 ‘맨살의 사연들’ 속에서 그는 이미 시인이자 조각가이자 소설가가 되는 것이다. 시인 스스로 진단하고 처방하는 그의 시에서 슬픈 콜타르 냄새가 모락모락 코를 찌르는 이유다.

‘춘천같이 슬픈’ 시는 그의 시집 《혼자가 가장 완벽하고 아름답지만 혼자가 아니어도 꽤 좋은 시간》 속에 실려 있다. 2018년에 발표한 그의 춘천 시(詩)들은 마른땅에서 파닥거리는 물고기 같다. 춘천이 시인을 둘러싸고 있는 고독하고 외로운 편린들. 그의 시가 그려내고 있는 춘천을 돌아보면 아픈 시간들이 선지처럼 덩어리째 뭉뚱그려져 있다는 것을 알 수 있다. 곧 텅 빈 채 흘러가는 시인의 시간적인 순서를 가늠해 볼 수가 있는 것이다.

고여 있는 듯 흐르는 ‘춘천 같이 슬픈’ 의암호를 걷는다. ‘혼자가 가장 완벽하고 아름답지만 혼자가 아니어도 꽤 좋은 시간’ 속을 걷는다. 시인은 말한다. 스쳐 가는 여행자들이 감지하지 못한 춘천 속에는 ‘춘천같이 아름다운 이름’들이 흐르고 있다고 말이다.

오늘, 오후의 호수는 유난히 파란 하늘과 듬성듬성한 하얀 뭉게구름을 아이스크림처럼 먹고 있다. 저 유유자적한 호수의 심사는 살아야 하는, 살아내야 하는, 마냥 낭만적이지만은 않은, 아프고 외롭고 슬픈 일상을 숨 가쁜 오리발 짓으로 흘러가고 있을 것이다.