전통 사회에서는 옷을 만들어 입었다. 요즘은 옷가게도 많고 클릭 한번으로 구입할 수 있는 시대지만 옛날에는 각 가정에서 직접 실을 뽑아 옷감을 짜고 마름질하여 옷을 만들었다. 이 과정은 수백, 수천의 공정을 거쳐야만 했고 이것은 오롯이 여인들의 몫이었다. 옷을 관리하는 과정까지 들어가면 그 엄청난 노동의 양과 질에 눈이 휘둥그레질 지경이다.

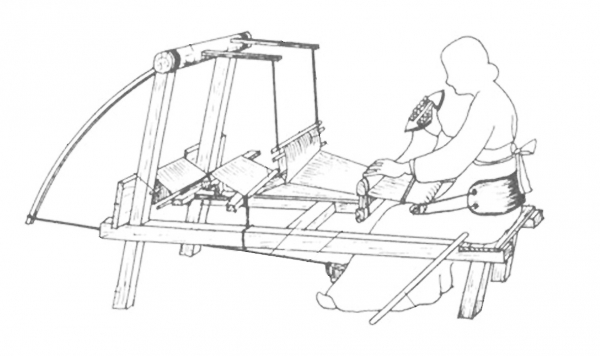

옷감을 만드는 과정은 목화, 삼, 누에고치 등 실을 뽑는 재료에서부터 차이가 난다. 다양한 방법과 재료로 실을 만들고 여러 공정을 거쳐 면, 마, 비단 등 직물을 짜는 것으로 끝이 난다. 실을 뽑는 과정이 복잡하고 손이 많이 간다면 피륙을 짜는 일은 단순하지만 전신운동에 가까운 고된 일이다.

단순한 일을 반복적으로 해야 하기에 고단함과 무료함을 조금이라도 줄이기 위해 우리 선조들은 소리를 하였다. 바로 베틀 노래이다. 노랫말은 베틀의 구조를 사람에 빗대서 표현하는 내용이 많다. 재미있는 점은 베틀 짜는 여성들은 자신이 모두 선녀라고 생각하고 베를 짠다는 것이다. “천상에 노던 선녀”가 심심해서 “옥난간에 걸터앉아” 짜는 것이란 노랫말에서 천상에서 베를 짜던 직녀에 자신을 빗댄 것임을 알 수 있다. 힘든 현실을 이겨내는 방법은 여럿이지만 노래를 부름으로써 현실의 고통을 잠시나마 잊고 자신이 원하는 세상을 꿈꾸기도 하였던 것이다.

아래 노래는 1980년에 신북읍 율문리에서 채록된 베틀노래이다.

이 노래에서 부티, 말코, 바디, 시앗, 바디집 등은 모두 베틀에 관계된 용어들이다. 오래된 노래여서 모든 노랫말을 알아듣기는 어렵지만 달나라에 살던 항아에 빗대어 베를 짜는 여인을 고상하게 표현하였음을 알 수 있다.

시대가 바뀌어 직접 옷감을 짜야 할 필요는 없어졌지만 살아가기 위해 고생을 감내해야 할 일들은 현대에도 분명 있는 법이다. 쌀쌀해지는 가을날, 몸을 감쌀 따뜻한 옷이 새삼 고맙게 느껴진다.

춘천학연구소(262-5105)