여행중 문득문득 오일장을 만날 때, 참 기쁘다. 그 지역만의 색깔과 독특한 성격을 치장하고 뽐내는 곳이 장터 아닌가. 엄마는 애써 농사지은 때깔 좋은 곡물을 예쁜 옷과 맛있는 고기와 생선으로 바꿔 오곤 하셨다. 지금도 장에 가면 어릴 때의 설렘과 호기심이 되살아난다. 그러니까 내게 오일장은 엄마와의 접속 코드인 셈이다.

남춘천역 풍물장은 2·7에 열리는 오일장이다. 봄날의 장은 참 들떠 있다. 저번 장날에는 캐리어를 끌고 싱싱한 여러 나물과 이름도 예쁜 꽃 화분을 여럿 사 왔다. 오일장의 매력은 느지막한 파장 무렵에 산재해 있는 도발적인 에누리다.

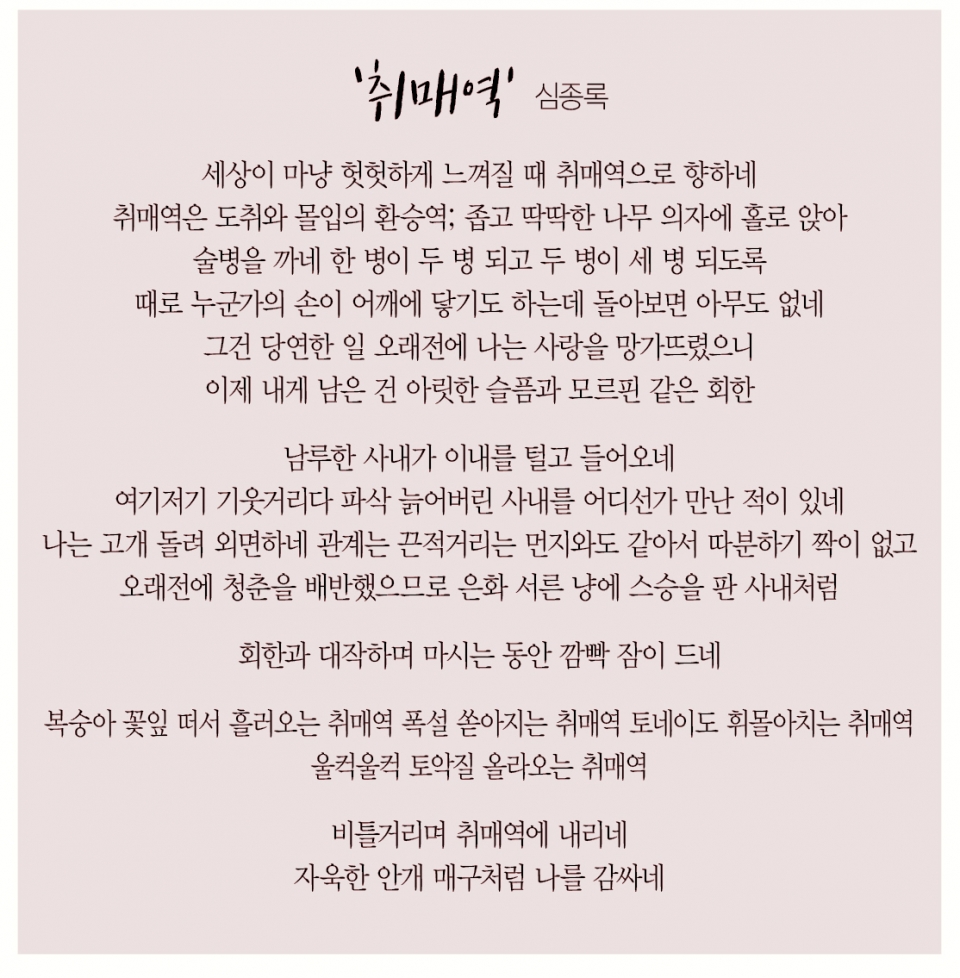

풍물장에는 또 하나 매력이 있는데 그것은 줄지어 있는 소박하고 맛깔스러운 여러 주점이다. ‘취매역’도 그 주점 중의 하나이다. ‘취매역’이란 시(詩)는 지난 1월 1일, 웹진 ‘공정한 시인의 사회’에 발표한 심종록 시인의 춘천詩다. 등잔 밑이 어두웠던 것일까? 어떤 시인의 SNS에서 취매역을 보지만, 장 근처에 살면서도 나는 심 시인의 ‘취매역’을 읽고서야 그 위치를 확인할 수 있었다.

저녁 무렵부터 폭설이 내리던 어느 날, 지인인 이 시인과 함께 독특하고 매혹적인 이름의 취매역을 찾았다. ‘세상이 마냥 헛헛하게 느껴질 때’ 찾는다는 시인처럼 우린 허무와 절망을 껴안고 몸부림치듯 부러 휘청휘청, 눈을 흠뻑 맞고 문을 열었다.

취매역은 아주 비좁았지만 역인지라 메뉴판은 무턱대고 표를 끊고 싶은 안주선과 주류선으로 풍성했는데, 쭉 훑어 보니 생소한 안주역과 익숙한 술역이다. 좁다란 벽면에는 두 시인의 ‘취매역’이라는 詩가 걸려 있다. 시 양편으로는 까마득한 무궁화호 통일호 승차권 액자와 이달의 詩안주가 있다. 비좁아 더 아늑한 ‘도취와 몰입의 환승역’은 따듯하고 포근했고 주인의 안주 인심 또한 푸짐했다.

‘취매역’, 분명 시인과 무슨 인연이 있는 듯한데, 주인에게 이름 내력을 물으니 누군가의 선물이라며 그저 웃는다. ‘누군가의 손이 어깨에 닿기도 하는데 돌아보면 아무도 없’어 우린 설레었던가? 들떴던가? 눈이 펑펑 쏟아지는데, 두부 한 모와 과메기 몇 마리, 그리고 막걸리 한 병으로 주점을 독차지한 우리는 왜 내내 귀엣말을 나누었을까. ‘그건 당연한 일’, 함박눈에 발자국조차 숨긴 채 젖은 눈 흔들리는 밤마실이라니. 그때 만일 ‘남루한 사내가 이내를 털고 들어’ 오기라도 했더라면 세상을 툭툭 털어내듯 우린 아마 호호 깔깔 호기를 부렸을지도 모르겠다.

남춘천 풍물장에 가면 희귀한 것들이 넘치는데, 난전을 ‘여기저기 기웃거리다 파삭 늙어버린 사내를’ 골라 살 수도 있고, 어깨를 툭 치며 지나가지만 ‘어디선가 만난 적이 있’었을 것 같은 인연 또한 다시 집어들 수도 있다. 삶이 ‘고개 돌려 외면’할수록 흥정은 ‘끈적거리는 먼지와도 같아서 따분하기 짝이 없’는 일상을 후한 덤으로 건네기도 하는 것이다. 이미 ‘오래전에 청춘을 배반’한 주름 깊은 풍상이라면 꼭 청진기를 들고 장터의 심장 소리를 들어볼 일이다. 첫새벽부터 아우성치는 ‘회한과 대작하’면서도 후미지고 비릿한 구석에서 뜨겁게 발효되는 귀한 삶의 한 조각, 잃거나 놓치고 있었던 자신의 화양연화를 만날 수 있을지도 모를 일이니 말이다.

그렇다면 우리, 시인처럼 혹여 헛헛하고 우울할 땐 풍물장을 찾아가자. 가만히 취매역에 안겨 보자. 아무리 ‘비틀거’려도 그곳에는 엄마처럼 포근히 ‘감싸주는 자욱한 안개’가 상비약으로 비치되어 있다니 별 염려는 안 해도 되겠다. 이슥하도록 잠이 뒤척인다. 내일이 장 아닌가!