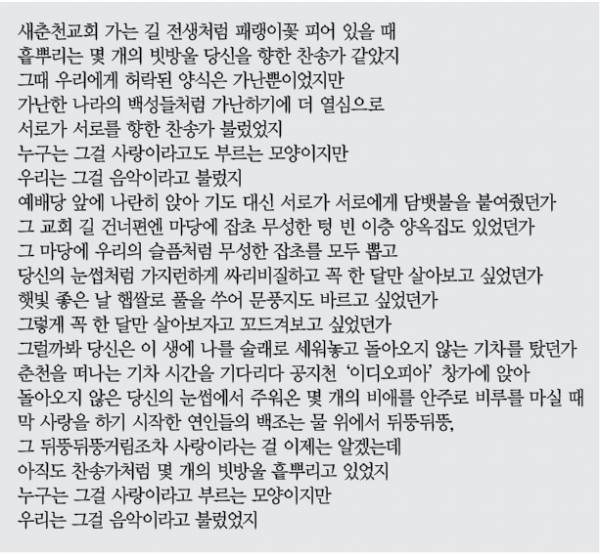

이 시는 가난한 사랑과 가슴 아픈 이별을 가벼운 유희처럼 역공하고 있다. 가난한 사랑은 살아보자고, 살아보고 싶다고 춘천을 배회한다. 사랑을 음악이라고 에둘러 정의하는 가난한 사랑은 그러니 거짓말에 위배된다. 패랭이꽃 위로 빗방울은 떨어지고 가난한 사랑은 찬송가처럼 공중으로 흩어진다. 가난한 연인은 기차를 타고 떠나고, 막 시작한 사랑은 뒤뚱뒤뚱 오리배를 탄다. 가난한 사랑은 웃음이 웃음만은 아니어서, 눈물이 눈물만은 아니어서 정작 빨리 떠나는가? 왜 가난한 사랑의 유효기간은 그토록 짧은 것일까?

춘천은 물의 도시다. 물이 많아서 안개도 많은 모호한 사랑의 도시다. 그래서 가난한 연인들은 이곳 춘천에서 단 한 번의 사랑처럼 사랑하고 평생 그리워 할 사랑을 나누어 가진다. 빗방울은 찬송가처럼 흩어지고 어긋난 사랑은 굴절되어 음악이 된다. 누구에겐가 꼭 한 달만 같이 살아보자고 꼬드겨보고 싶은 곳이 있다면 바로 춘천일 것이다.

물은 신비로운 수수께끼처럼 어떤 모양의 사랑도 사랑의 어떤 상처도 다 수용한다. 그런데 물의 진실은 왜 거꾸로일까? 물의 내면이 반나르시시즘적이라는 것일까? 뒤집어진 나를 통해 진정한 나를 볼 수 있다면 사랑의 방식은 굴절이다. 그래서 안현미 시인의 시 ‘음악처럼, 비처럼’은 빗방울의 굴절처럼 슬프다.

물은 너무도 정직해서 가난한 연인들의 사랑은 프로쿠르스테스 침대의 정직처럼 굴절된다. 그런데다 사랑의 큐피드는 어린 천사다. 어린 큐피드는 사랑을 가지고 장난인 줄도 모른 채 장난을 친다. 사랑의 화살을 잘못 날리거나 꼭 쏴야할 곳을 명중시키려다 그만 옆 사람을 맞추기도 해서 사랑은 전혀 엉뚱할 수도 있다. 간혹 사랑이 이유 없이 눈물겹다거나 잔혹한 데는 다 이런 이유 없는 이유가 있는 까닭이다.

시인처럼 공지천 ‘이디오피아’ 창가에 앉아 둥둥 떠다니는 오리를 바라본다. 한 겨울 동안 꽁꽁 자신을 묶고 파업하더니 부지런히 페달을 밟으며 성업 중이다. 한때의 두근거림 책임지느라 행색은 군데군데 깨지고 칠이 벗겨져 있다. 한 여름의 기우뚱한 조우로 끝나버린 아직도 알싸한 어린 연애 같은 가난한 사랑인데도 오리배 사랑은 분명 로망이다.

뜻밖의 폭우에 공지천 오리 몇몇 길을 잃은 적 있다. 안개처럼 웃음과 눈물이 잘 배합된 우리들의 가난한 사랑은 뜻밖의 모험을 떠날 것이다. 질긴 가난은 없다. 그냥 질긴 슬픔이 있을 뿐이다.