5년에 걸친 행정소송, 지난달 22일 대법원에서 상고 기각

원자력안전위원회라는 바위에 던진 달걀에 대한 대가는 소송비용 440만 원

지난달 7월 22일 서울행정법원으로부터 등기 우편 하나를 받았다. 다른 곳도 아니고 법원에서 온 우편물 앞에선 왠지 모르게 항상 주눅이 든다. 특별한 죄를 짓지 않았다고 해도 국가기관의 위력이 한 개인에게 미치는 압박감은 그리 가볍지 않다.

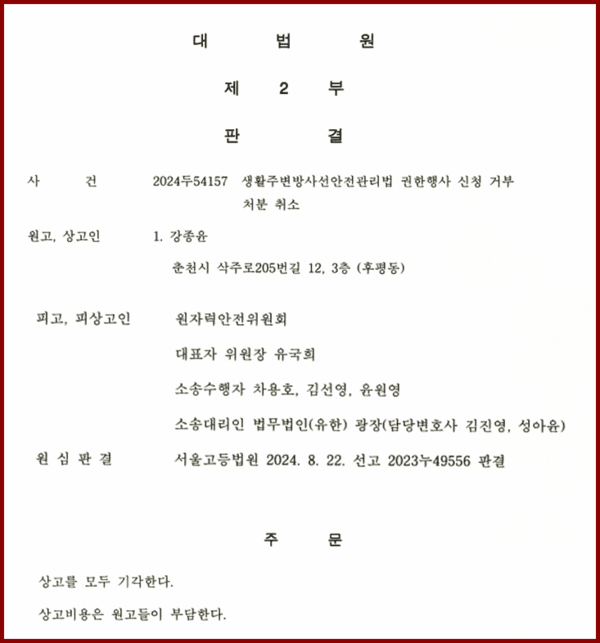

이 문서 내용을 이야기하려면 시간을 좀 거슬러 올라가야만 한다. 이 이야기의 시작은 지난해 9월 4일 춘천 시민 4명이 대법원에 상고장을 제출하면서다. 상고장에 적힌 피고는 ‘원자력안전위원회’(원안위)고, 소송의 쟁점은 방사능 농도가 높은 골재로 지어진 아파트에 대한 원안위의 현장 실태조사와 조사 결과에 따른 올바른 대책을 마련해 달라는 요구였다.

그러나 2020년 행정소송을 시작할 때부터 5년이라는 시간이 지나 받은 결과는 상고기각 결정. 춘천시의 방사능 문제는 재판정 위에 놓이지도 못한 채 대법원의 문 앞에서 내팽개쳐졌다.

상고가 기각된 후 10개월이 지났다. 대법원까지 갔던 기나긴 소송의 결과는 어찌 됐든 마무리됐다고 여겼다. 그 10개월 동안 소송의 결과나 후폭풍에 대해서는 전혀 고민하지 않은 채 춘천시의 방사능 문제 해결을 위해 다른 방법을 찾아야겠다는 번뇌와 무계획적인 실천, 게으름으로 괘종시계의 추 같은 나날만 반복하고 있었다.

이런 나태한 정신 상태를 힐책하는 것일까? 대법원의 상고기각 결정 이후 꽤 시간이 흐른 7월 22일 서울행정법원은 대법원의 상고기각 결정에 따라 춘천 시민 4명에게 소송 비용 440만 원을 배상하라는 문서를 보내왔다. 원안위라는 바위에 용기를 내어 달걀을 던진 춘천 시민 4명에게 돌아온 대가는 각자 110만 원. 용기를 낸 대가치곤 가볍지 않은 결과였다.

대략 29만 명의 사람이 모여 사는 도시 춘천. 그 도시에서 평범한 나날을 보내는 시민은 본인의 의지와 상관없이 다른 도시보다 최소 3배 정도의 방사선 피폭을 더 많이 당하고 있다. 이런 현실을 알리고 문제 해결을 위해 애쓴 시민에게 국가는 참으로 혹독하고 냉정하며 무미건조하기만 했다.

개개인의 사익을 추구한 소송이 아닌 공익 소송의 패소 결과가 배상액 440만 원이라는 것에 감정적 동요가 일지는 않는다. 어찌 보면 돈으로 해결할 수 있는 일이 제일 쉬울 수 있으니 말이다.

그럼에도 서울행정법원의 서류 앞에서 마음이 요동치는 것은 항상 글로만 머무는 “대한민국은 민주공화국이며, 모든 권력은 국민에게서 나온다”라는, 요즈음 흔하게 듣는 헌법 정신과 사뭇 다른 대한민국의 민낯을 대하는 불쾌감 때문이다.

그렇기에 대법원 소송에 나선 춘천 시민 4명은 국가의 결정을 호락호락하게 받아들이지 않을 생각이다. 각자에게 부과된 110만 원이 정당한 것인지, 그 배상액을 원안위가 받는 것이 옳은지를 또 한 번 따져 물어보려고 한다.

애초 춘천 지역 방사선 문제에 대한 글을 쓰고자 마음먹었을 때는 2014년 7월부터 지금까지 이어온 방사능 문제에 대한 대응 과정을 정리하고, 동시에 문제 해결을 위한 방법을 제시하는 게 목적이었다. 그러나 처음 생각했던 목적에 우리 모두를 위해 용기를 낸 사람들이 법원에 맞서는 이야기를 덧붙이고자 한다.

스무 번의 글이 꽤 긴 지루한 여정이 되지는 않을까 걱정이 되지만, 그럼에도 힘듦을 나누어지고자 하는 우리의, 사람의 본성을 믿으며 첫발을 내디뎌보려고 한다.

강종윤(춘천방사능시민대책위 활동가)

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ②수면 위로 떠오른 춘천 방사선의 문제

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ③문제의 원인에 한 발 더 다가서다

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ④춘천 방사선의 현실을 시민들에게 알리다

- [강종윤의 생할방사능 투쟁기] ⑤방사능 문제의 시작점을 정조준하다

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑥방사선과 방사능, 제대로 이해하기

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑦방사선은 우리에게 어떤 위해를 가하는가?

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑧방사선 위해성에 대한 두 시선 사이에 갇힌 춘천

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑨전국으로 알려진 춘천 방사선의 현실

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑩'생활 주변 방사선 안전관리법'의 쓸모

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑪탁구공 신세로 전락한 춘천 시민