2018년 5월 31일, 방생단은 2016년 11월부터 2018년 5월 30일까지 1년 7개월 동안의 조사 결과를 시민들에게 발표했다. KINS의 날카로운 지적 이후 더욱 엄밀해진 측정 방식으로 축적한 자료들이 처음으로 공개되는 순간이었다.

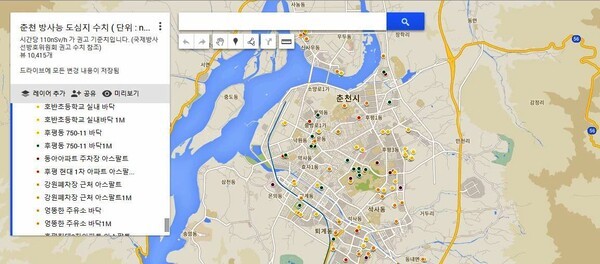

방생단이 방사선 측정기(Inspector-Alert)로 춘천 곳곳을 누비며 측정한 곳은 163곳. 측정 표본은 225개로, 꽤 튼실한 자료였다. 또 측정된 자료는 춘천 시민 누구나 알 수 있도록 측정과 동시에 구글 지도에 시각화 작업 또한 병행했다.

조사를 통해 얻은 225개 표본은 춘천에서 높게 측정되는 방사선 현상을 규명하는 데 충분했다. 춘천 지역의 표본 225개와 춘천 지역 인근 화천군과 화천군 사내면, 양구군 측정 자료를 통해 밝혀진 내용은 다음과 같다.

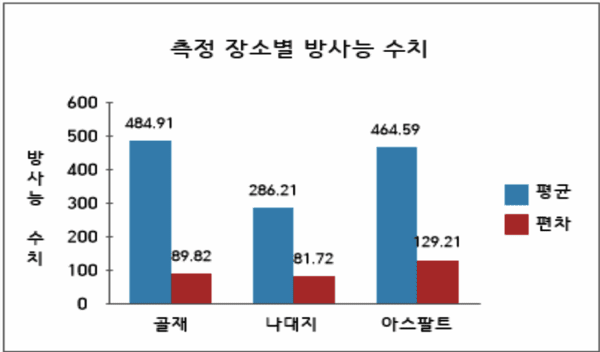

우선 장소별로 측정했을 때 골재는 시간당 484nSv, 아스팔트는 시간당 464nSv가 측정(바닥 기준)되었다. 국제 방사선 권고치 시간당 100nSv의 4~5배에 달하는 수치였다. 바닥 1m 높이에서 측정한 결과에서는 골재 320nSv, 아스팔트 336nSv로 여전히 권고 수치에 3배가 넘는 수치가 측정되었다. 나대지는 상대적으로 낮았지만, 그래도 바닥에서는 286nSv, 바닥 1미터 높이에서는 220nSv로 자연 상태보다 살짝 높게 측정되었다.

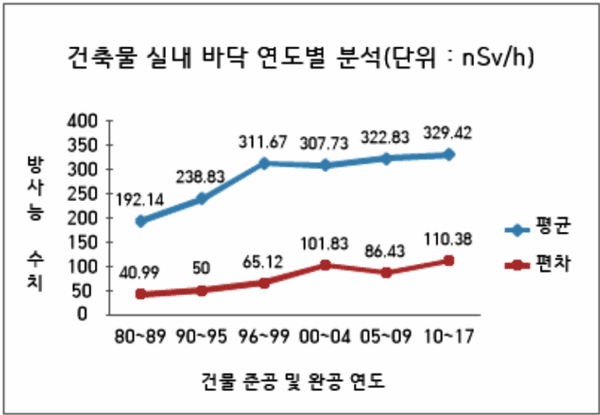

더욱 눈길을 끌었던 것은 건축물의 준공 시기에 따른 차이였다. 1995년 이전에 지어진 건물에서는 시간당 192~238nSv가 측정됐지만, 1998년 이후 건물에서는 307~329nSv가 나왔다. 측정 높이를 달리해도 측정 양상은 비슷했다. 1995년 이전 건물의 수치는 자연 상태와 비슷했지만, 1998년 이후 건물은 자연 상태보다 무려 3배나 높았다.

대부분 자료가 비슷하거나 일치된 경향성을 보였지만, 1998년 이후 건물 중에서도 시간당 100nSv 수준으로 측정되는 특이한 예도 있었다. 이는 같은 시기에 지어진 건물이라도 방사선 수치에 영향을 미치는 어떤 변수·변인이 있다는 의미로 보였고, 원인 분석에 또 하나의 걸림돌이 되었다.

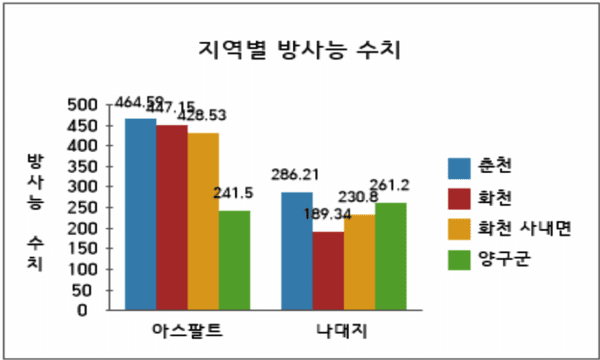

춘천 지역 외 화천과 양구의 측정 수치에서도 흥미로운 패턴이 나타났다. 화천과 화천 사내면의 아스팔트에서는 춘천과 유사한 높은 수치가 측정되었다. 하지만 화천의 건축물에서는 대부분 방사선 수치가 낮았다. 반대로 양구군은 아스팔트와 건축물 모두 춘천의 절반 정도 낮은 수치를 보였다.

1년 7개월간의 꽤 집요한 조사 끝에 방생단은 주요한 세 가지 내용을 추정하게 이르게 되었다.

첫째, 아스팔트와 골재의 방사선 수치가 유사한 것으로 보아 춘천 지역 높은 방사선의 원인은 골재일 가능성이 많다.

둘째, 건축 시기에 따른 수치 차이는 골재 내 방사능 함유량이 다를 수 있다.

셋째, 방사능 함유가 높은 골재가 춘천과 인근 지역에 유통된 특정 시기부터 방사선 문제가 발생했을 가능성이 많다.

측정 결과를 통해 아무리 추정해도 원인 분석에는 명확한 한계가 있었다. 현상은 확인되었지만, 정확한 원인 규명에는 방사선 수치만으로는 부족했다. 방사선이 높게 측정되는 것과 그 원인 물질을 명확하게 밝히는 것은 별개의 문제였다.

163곳을 돌며 수집한 225개의 데이터 수치를 공개하던 당시 언론과 시민들의 관심은 뜨거웠다. 내가 사는 곳에서 방사선이 높게 측정될 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했던 사람들은 원인을 알 수 없는 결과 앞에 크게 동요했다. 2018년 5월 31일 결과 발표 이후에도 방생단이 활동을 멈출 수 없었던 것은 결과 앞에서 불안해하던 그 눈빛과 눈동자들이었다.

강종윤

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ③문제의 원인에 한 발 더 다가서다

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ②수면 위로 떠오른 춘천 방사선의 문제

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ①서울행정법원에서 배달된 국가의 민낯

- [강종윤의 생할방사능 투쟁기] ⑤방사능 문제의 시작점을 정조준하다

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑥방사선과 방사능, 제대로 이해하기

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑦방사선은 우리에게 어떤 위해를 가하는가?

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑧방사선 위해성에 대한 두 시선 사이에 갇힌 춘천

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑨전국으로 알려진 춘천 방사선의 현실

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑩'생활 주변 방사선 안전관리법'의 쓸모

- [강종윤의 생활방사능 투쟁기] ⑪탁구공 신세로 전락한 춘천 시민