여러 권의 책을 냈지만 글을 쓰거나 가르치는 모든 순간순간에 망설임과 두려움이 교차한다. 절대적 진리나 확실한 지식의 존재를 부정하는 태도인 몽테스키외의 회의주의를 들먹이지 않더라도 내가 쓰거나 주장하는 것들에 대한 회의와 성찰은 언제나 뒤꽁무니를 졸졸 따라다닌다. 그래서 한번 쓴 것을 다시 반추하는 일이 잦다.

아마도 대부분의 사람들이 그렇게 살 것이다. 사건이 벌어지고 그것을 되돌려 생각하고 회의하고 반성하고 성찰하면서 다시 내일을 설계하는 수순이 보편적인 삶의 행태다. 이러한 삶의 양태를 닮은 방식이 서사적 글쓰기다.

서사·묘사·설명으로 삶을 이야기하다

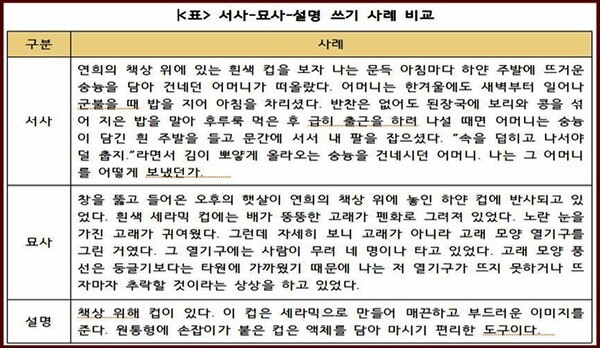

자기의 인생을 글로 진술하는 방식은 크게 서사·묘사·설명으로 나뉜다(논증은 제외). 그중 서사란 사건의 진행이나 변화와 같은 움직임을 시간의 추이에 따라 그리면서 그 상황의 의미를 반추하는 진술방식이다.

서사가 시간을 기준으로 상황을 전달하고 의미를 되새기는 방식이라면 묘사는 그림처럼 공간과 풍경을 그리는 것과 비슷하다.

서사란 인물과 사건을 중심으로 도입·전개·절정·결말에 이르는 시간적 흐름 속에서 전개되는 이야기 구조를 갖고 있다. 서사적으로 쓰는 것이 설명과 다른 점은 앞뒤가 이어져 인과가 있고 그 상황에 담긴 의미를 기준으로 전개된다는 점이다. 즉 서사적으로 쓰면 인물의 행동과 대화, 사물의 움직임이나 변화를 통해 의미를 읽을 수 있다.

가령 책상 위에 컵이 있다고 하고 아래 표처럼 전개방식을 비교해보자.

서사 없는 인생은 없다

문학치료사 조은상은 《우울성향과 문학치료》(도서출판 월인, 2015)에서 “인간은 곧 문학이며 인생은 문학작품과 같다. 문학작품을 이끄는 것이 서사이듯 우리의 인생을 이끄는 것도 서사”라고 했다. 서사를 갖지 않은 삶은 없으며, 사건이 아니라 서사에 주목하여 글쓰기를 해야 좋은 글이 탄생한다.

좋은 글은 독자에게 감동感動과 행동行動이라는 두 가지 '동動'을 선물한다. 마음에 와닿는 글을 읽고 감동한 독자는 자신의 생활 패턴을 바꾸거나 기부하는 등 새로운 의제를 만들고 행동한다. 감동을 주어 행동을 변화시키는 글에는 서사가 있다.

교과서에 나오기 때문에 모두 한 번은 읽었을 오 헨리의 ‘마지막 잎새’를 예로 들어보자. 잎새가 떨어지는 것, 잎새가 붙어있는 것처럼 벽에 그림을 그리는 행위, 벽에 붙은 것처럼 보이는 잎새 등은 사물의 변화나 인물의 행동인데 거기에는 각각 절망과 그 절망을 극복하기 위한 화가의 헌신, 그리고 희망이라는 의미가 담겨 있다.

어릴 적 읽은 오 헨리의 ‘마지막 잎새’의 주제에 대해 굳이 설명하지 않아도 그 감동은 오랜 세월이 흘러도 가슴 속에 남아있으며 우리 삶에 영향을 미치고 있다.

톱니처럼 연결된 단편소설 묶음

서사적으로 쓰는 것이 선뜻 이해되지 않는다면 소설이 도움이 될 것이다. 대부분의 소설은 도입·전개·절정·결말이라는 이야기 구조를 가지고 있다. 소설이라는 이야기 속에는 하나의 주제가 있으며 이야기를 관통하는 의미가 있다. 맥락없이 사건 전개만 늘어놓는 소설은 없다.

소설을 쓰듯이 나의 삶을 쓴다고 생각하면 좋다. 한 권의 자서전이라면 그 전체가 하나의 장편소설이라기보다는 짧은 단편이 30~50편쯤 담긴 단편소설집이라고 생각하는 게 알맞다. 자서전은 톱니바퀴처럼 서로 연결되고 이어진 인생의 단편소설 묶음이다.

김효화

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑭AI야! 거짓말 좀 하지 마!

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑬풍성한 문단이 좋은 글을 만든다

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑫도입은 감각적으로…종결은 간결하게

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑪말하듯이 노래하고, 노래하듯이 쓰자

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑩진실한 글의 첫걸음

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑨펜 끝에서 열리는 생각의 열매

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑧연상으로 만나는 인생의 어느 순간들

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑦매일매일 꾸준히 오랫동안

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑥무엇을 쓸 것인가?

- [김효화의 치유 글쓰기] ⑤누구를 위하여 글을 쓰는가?

- [김효화의 치유 글쓰기] ④연대표를 채우며 기억의 타래를 풀자

- [김효화의 치유 글쓰기] ③사실을 바탕으로 감정을 넣고 가치를 발견하라

- [김효화의 치유 글쓰기] ②내 삶의 고통스러운 블랙홀을 열어라

- [김효화의 치유 글쓰기] ⓛ자가치유와 보상의 욕구